ONCOLOGIA

Immunoterapia contro il tumore del fegato

Annunciati al Congresso degli epatologi europei, ad Amsterdam, i buoni risultati di una sperimentazione con il Nivolumab, anticorpo monoclonale già usato con successo per altri tipi di cancro. Aumentata in modo sensibile la sopravvivenza

di Maria Santoro

C’è un’arma in più, importante, per curare il carcinoma del fegato, uno dei tumori con i più alti indici di mortalità. L’arma, se vogliamo chiamarla così, è il Nivolumab, un farmaco già approvato dalle autorità sanitarie americane ed europee per le forme avanzate di tumore della vescica e di altri tipi di cancro (melanoma, carcinoma renale, carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, e altri ancora). Ora uno studio (chiamato CheckMate-040) su 145 persone, presentato nei giorni scorsi all’International Liver Congress di Amsterdam (Olanda), ha dimostrato che Nivolumab ha un effetto significativo anche sui pazienti colpiti dal carcinoma del fegato (per la precisione, dal carcinoma epatocellulare, o HCC), indipendentemente dalla presenza, o meno, di epatite B e C (che in moltissimi casi sono correlate all’insorgenza del tumore). «Le risposte a lungo termine e le percentuali di sopravvivenza sono piuttosto buone - ha dichiarato Bruno Sangro, uno dei coordinatori dello studio, responsabile della Liver Unit della Clinica Universidad de Navarra (Spagna). - Nello stesso tempo gli effetti collaterali si sono rivelati molto ben gestibili. Questi dati confermano le potenzialità di Nivolumab nel trattamento e nella stabilizzazione delle forme avanzate di tumore epatico, in pazienti già trattati con il Sorafenib (il medicinale di elezione in questi casi, e l’unico disponibile, finora, ndr)».

Le buone potenzialità del Nivolumab contro il carcinoma epatico erano già state preannunciate al congresso dell’ASCO (American Society of Clinical Oncology), e adesso sono state confermate. Lo studio ha coinvolto diversi centri di ricerca in Europa, Asia, Stati Uniti, e - come dicevamo - ha coinvolto 145 pazienti non trattati chirurgicamente e curati con Sorafenib, ai quali sono stati somministrati 3 mg/kg di Nivolumab ogni due settimane, con una sopravvivenza a un anno del 59,9% (molto superiore a quella dei pazienti curati con il solo Sorafenib). La sopravvivenza media dei pazienti è stata di 16,7 mesi: «Un risultato promettente - ha commentato Alejandro Forner, dell’Hospital Clinic Barcelona (Spagna) - che incoraggia l’uso di Nivolumab in pazienti affetti da carcinoma epatocellulare».

COME FUNZIONA - Il Nivolumab è un anticorpo monoclonale progettato per legarsi a un particolare recettore dei linfociti T (cellule importantissime del sistema immunitario), chiamato PD-1 receptor. Questo recettore (in pratica, una proteina che spunta dalla parete del linfocita) ha un ruolo decisivo nell’attivazione, o disattivazione, delle cellule del sistema difensivo dell’organismo. Se al PD-1 si attaccano molecole chiamate PD-L1, che le cellule tumorali (abilissime nel trovare modi per "difendersi") hanno a volte sulla loro parete, i linfociti si fermano. Il Nivolumab innesca una serie di complessi meccanismi che portano alla disattivazione del recettore PD-1, e in questo modo impedisce alle cellule tumorali di "spegnere" i linfociti.

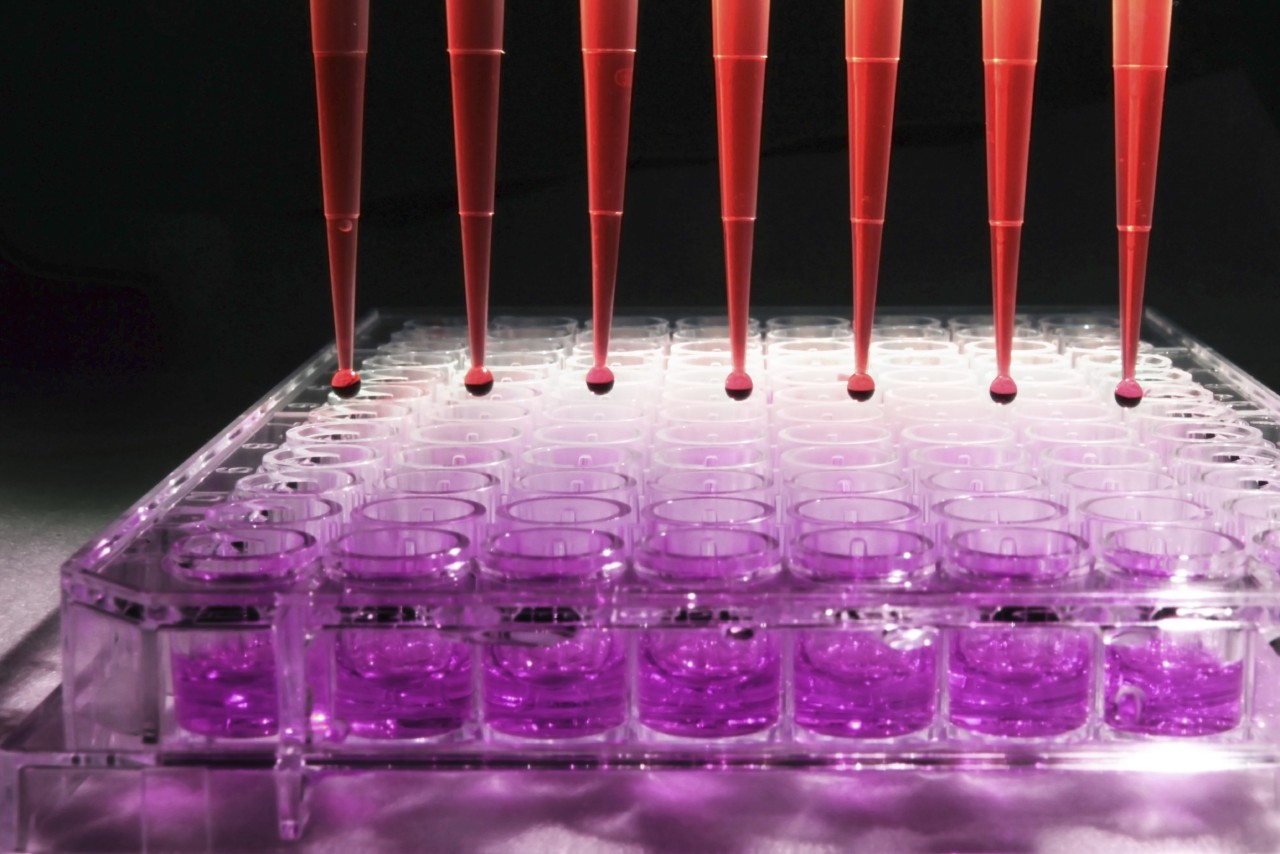

COS’E’ UN ANTICORPO MONOCLONALE - Gli anticorpi monoclonaliGli anticorpi monoclonali sono anticorpi del tutto simili a quelli che il sistema immunitario produce contro i “nemici” (batteri, virus e altro ancora), ma non sono presenti in modo naturale nel nostro organismo. Vengono creati in laboratorio, grazie a tecniche di ingegneria genetica, e sono mirati contro un preciso bersaglio della malattia, identificato dai ricercatori: per esempio, nel caso del Covid, contro la proteina Spike, utilizzata dal coronavirus per entrare nelle cellule e infettarle. Una volta prodotti, vengono fatti moltiplicare in laboratorio, identici, in un numero grandissimo di copie, o di cloni (per questo vengono chiamati monoclonali), e poi immessi nell’organismo del paziente, in genere tramite infusione (endovena). sono anticorpi che l’organismo non sarebbe in grado di produrre da solo. Vengono realizzati in modo “artificiale”, con tecniche di ingegneria genetica, in modo da risultare del tutto simili a quelli naturali (infatti quando vengono introdotti nel sangue non provocano, nella maggior parte dei casi, reazioni avverse). Gli anticorpi (monoclonali e naturali) hanno lo scopo di agganciarsi, letteralmente, ai “nemici” dell’organismo per bloccarli e, in molti casi, per aiutare il sistema immunitario a eliminarli. Ebbene, nel caso del Nivolumab il bersaglio non è un batterio o un virus ma, come dicevamo, il recettore PD-1 dei linfociti T. Il Nivolumab "nasconde" quella proteina PD-1, e così i linfociti T non possono più venire “addormentati” dalle cellule tumorali (perché le molecole PD-L1 non sanno più dove legarsi).

Data ultimo aggiornamento 24 aprile 2017

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco

Vedi anche: • Contro i tumori, sempre più immunoterapia