CORONAVIRUS

Perché funziona il farmaco

utilizzato dai medici di Napoli

Perché funziona su alcuni malati gravi, colpiti dal coronavirus, l’anticorpo monoclonale tocilizumab, che normalmente viene utilizzato per curare, invece, l’artrite reumatoide (una malattia autoimmune delle articolazioni)? Come i media hanno riferito nei giorni scorsi, due pazienti trattati con questo medicinale all’Ospedale Cotugno di Napoli, in collaborazione con l’Istituto oncologico Pascale e con l’Azienda Ospedaliera dei Colli, hanno mostrato importanti segni di miglioramento. E adesso la multinazionale Roche, che lo produce, ha offerto gratuitamente il tocilizumab agli ospedali italiani che ne faranno richiesta (ma potrà essere utilizzato solo sui pazienti molto gravi). Già i medici cinesi avevano provato a impiegare questo anticorpo monoclonale, con risultati incoraggianti, e la loro esperienza è servita agli specialisti di Napoli. Ma non esiste ancora un’autorizzazione ufficiale per l’uso contro il coronavirus, e il farmaco, come si dice in termine tecnico, verrà per ora utilizzato “off label”, cioè oltre le indicazioni previste.

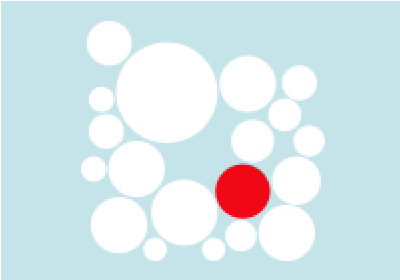

Perché funziona, dicevamo? «È verosimile pensare - risponde Annamaria Castellazzi, direttore fino all’anno scorso del Centro Interuniversitario di Immunità e Nutrizione dell’Università degli studi di Pavia - che il tocilizumab blocchi quella che in gergo medico viene chiamata “tempesta di citochine”: una reazione eccessiva e pericolosissima del sistema immunitario, in questo caso localizzata nel polmone, che può portare anche alla morte. In questa iper-reazione “sbagliata” del nostro sistema difensivo, che può venire innescata (in persone predisposte) dal coronavirus, è coinvolta fortemente una molecola (una citochina) chiamata interleuchina 6 (IL-6). E il tocilizumab è stato creato, tramite l’ingegneria genetica, proprio per bloccare questa interleuchina (protagonista anche delle gravi infiammazioni dell’artrite reumatoide)». Insomma, è possibile che alcuni pazienti muoiano non tanto per l’effetto del coronavirus in sé, ma per la reazione esagerata, e fuori controllo, che il virus provoca nel sistema immunitario. Il problema è che tuttora non è possibile capire chi è predisposto a questa iper-reazione, e chi no.

La tempesta di citochine, in realtà, può venire scatenata anche da altri fattori (le citochine sono molecole usatissime dalle cellule del sistema immunitario, per comunicare fra loro): per esempio, da un’importante, nuova terapia (CAR-T cells) utilizzata da qualche anno contro alcuni tipi di tumore. «Nel caso del coronavirus, che entra nelle cellule degli alveoli polmonari, - continua Annamaria Castellazzi - la tempesta di citochine contribuisce a far diventare fibroso il polmone, rendendo difficili, o impossibili, gli scambi di ossigeno».

La corsa contro il tempo per trovare i migliori sistemi diagnostici, i vaccini e le terapie contro il coronavirus (anzi, per meglio dire, contro la Covid-19) è in pieno svolgimento in tutto il mondo: dall’ultima settimana del 2019 al primo marzo 2020 sono stati pubblicati più di 500 articoli scientifici che riguardano pressoché ogni possibile aspetto del virus, e sono stati depositati oltre 500 brevetti relativi ad anticorpi, terapie dirette contro elementi del sistema immunitario (soprattutto citochine), materiali genetici e quant’altro. Per fare ordine in una materia che evolve di giorno in giorno i ricercatori del CAS, un gruppo specializzato di farmacologi dell’American Chemical Society, ha appena pubblicato un rapporto esaustivo, che passa in rassegna tutto ciò che, a oggi, si è capito, e aiuta a comprendere quali siano gli ambiti che stanno suscitando le speranze più concrete.

Ma torniamo al tocilizumab. Anche in altri ospedali italiani, oltre al Cotugno di Napoli, si stanno trattando i primi pazienti con lo stesso anticorpo monoclonale, e tutto ciò ha portato gli esperti a elaborare un protocollo sperimentale che possa essere esteso a tutti i centri che stanno combattendo l’infezione. Si attende a giorni il via libera dell’Agenzia Italiana per il Farmaco, l’AIFA, perché si vuole da una parte avere a disposizione un protocollo semplice e omogeneo su tutto il territorio nazionale, da applicare su chiunque presenti le caratteristiche adatte (soprattutto per quanto riguarda i livelli di IL6), e dall’altra fare tesoro dei dati che ne risulteranno per valutare poi le reali potenzialità di questa terapia.

Oltre alla fondamentale necessità di avere subito terapie efficaci, l’approccio è interessante anche per le sue possibili conseguenze future, perché nel tipo di reazioni immunitarie scatenate da eventi come la polmonite da Covid-19 sono coinvolte molte altre molecole tipiche dell’infiammazione. Se l’idea di agire su tali bersagli si rivelasse fondata, si potrebbero provare farmaci e anticorpi (già in commercio) diretti contro vari tipi di queste molecole. E tra i farmaci da “testare” qualcuno potrebbe rivelarsi, nel tempo e dopo tutti gli studi opportuni, anche più efficace del tocilizumab, e comunque fornire uno strumento in più per contrastare questa pericolosa malattia e altre analoghe.

A.B.

Data ultimo aggiornamento 14 marzo 2020

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco

Tags: AIFA, coronavirus, Covid-19, ingegneria genetica