MALATTIE REUMATOLOGICHE

Un’adolescenza da “struzzo”

di Raffaele Convertino

Il mio è stato un viaggio in tre tappe. No, non si è trattato di Inferno, Purgatorio e Paradiso e nemmeno di luoghi veri e propri, ma di atteggiamenti mentali verso la malattia. Nel mio cammino di malato ho attraversato infatti tre passaggi spinosi e molto diversi tra loro che in pratica si sono identificati con le tre stagioni della mia vita: infanzia, adolescenza ed età adulta.

Da bambino sono stato ligio e rispettoso dei tanti "camici bianchi" che affollavano le mie giornate e popolavano i miei sogni. Ero un paziente modello. Docile alle cure, ottimista e informatissimo sull’artrite idiopatica giovanile che mi tormentava da quando avevo quattro anni nella sua variante più aggressiva: il morbo di Still. Ricordo benissimo che già al mio secondo ricovero all’Istituto Gaetano Pini di Milano i medici mi consideravano un punto di riferimento per gli altri piccoli malati e mi utilizzavano addirittura come cuscinetto "assorbi-lacrime" per le mamme in crisi.

"Raffaele, verrà a parlarti la madre di Andrea – mi dicevano. - E’ molto preoccupata. Le farà bene confrontarsi con te". Avevo solo dieci anni; ero un ometto di quarta elementare in vestaglietta rossa che veniva ritenuto capace di calmare quelle signore tese e piangenti per i propri bambini.

Però questa mia versione di ragazzetto saggio e ben disposto alle cure doveva durare ancora poco. Infatti stavo per entrare nella seconda, temibile fase: quella del rifiuto totale della mia condizione. Ma procediamo con ordine. Di mezzo ci fu anche una sospetta leucemia che, in qualche modo, diede il colpo di grazia alla mia capacità di sopportazione.

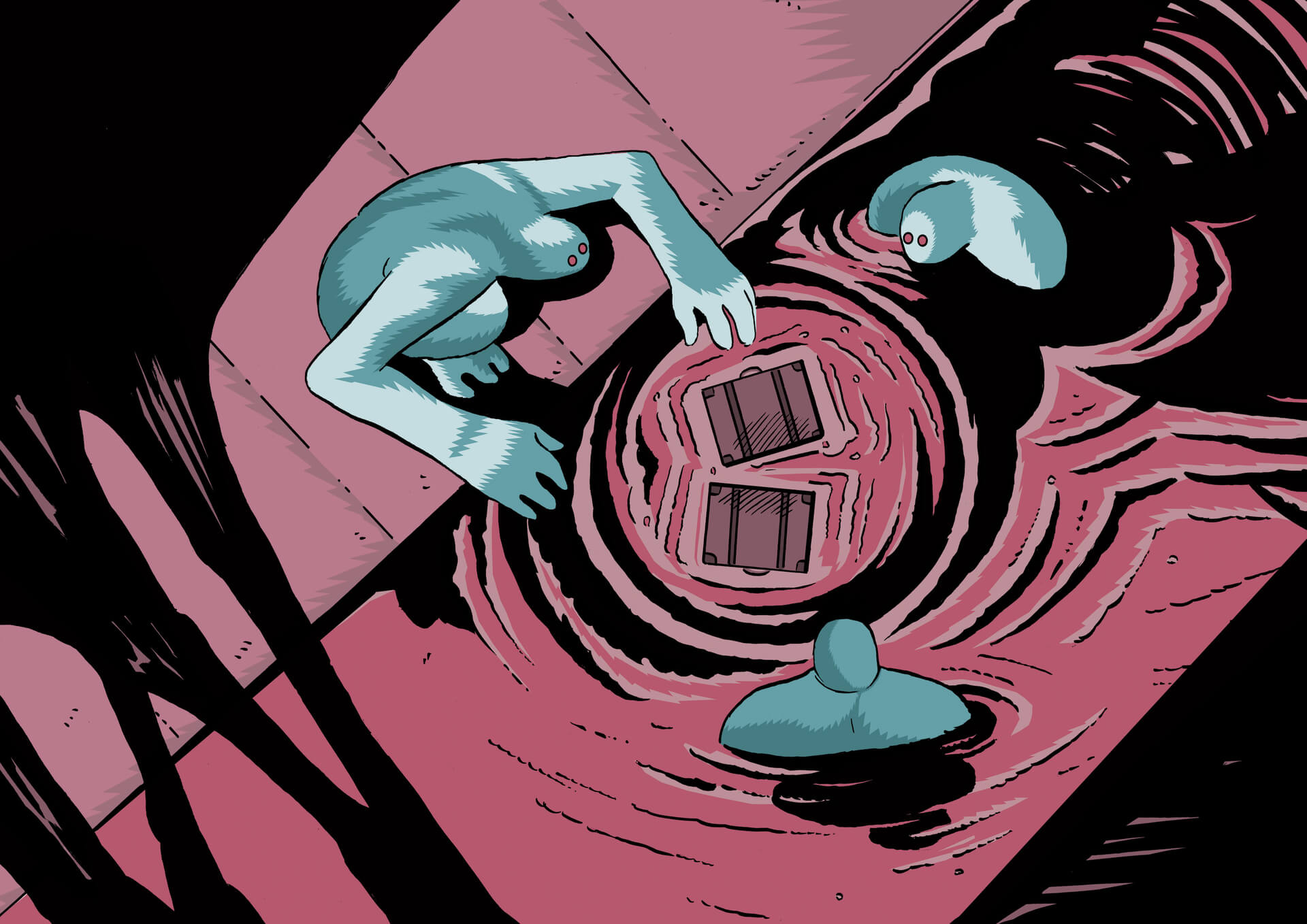

E’ difficile spiegare cosa prova un dodicenne su un’ambulanza a sirene spiegate e con intorno facce cupe, da funerale. Non ero del tutto cosciente, ma ricordo distintamente la parola leucemia che aleggiò nell’aria e vibrò come una farfalla nera che sbatteva le ali contro alle mie tempie. Rimasi zitto e feci finta di non aver sentito, perché la paura rimane più contenuta se non se ne parla, o almeno così mi sembrava in quel momento.

Mi portarono al San Gerardo di Monza. Ero messo piuttosto male. Non stavo in piedi, svenivo continuamente e avevo un calo allarmante delle piastrine. In realtà poi ben presto i medici si accorsero che non si trattava di leucemia, ma di un blocco midollare, dovuto probabilmente a qualche farmaco. Rimasi per un bel po’ nella stanza protetta, quella del "disco rosso", che solo a dirlo mi incuteva terrore. Il disco rosso sapeva di grave. Quello è stato il momento forse più difficile di tutta la mia vita. Soprattutto quando mi infilarono un ago enorme nella schiena per farmi l’esame del midollo osseo. Un dolore e uno spavento che non dimenticherò mai.

Per fortuna ogni tanto la mia tempra ottimista faceva capolino qua e là. Era attorno a piaceri piccoli che si condensava la mia voglia di vita, istanti che però riuscivo a dilatare e ad assaporare come se fossero immensi. Uno di questi era ad esempio il mio appuntamento quotidiano con la zuppa di latte, plasmon e nesquik. Mi pareva una prelibatezza assoluta!

Comunque, quando mi dimisero qualcosa era profondamente cambiato dentro di me. Cominciavo a provare una stanchezza infinita nei confronti della malattia. Il rifiuto aveva infiltrato radici sotterranee e potenti, cresciute in anni di terapie e viaggi tra ospedali vari. Iniziò così il periodo della negazione che riguardò un po’ le scuole medie, ma soprattutto le superiori.

Ero stufo. Volevo sentirmi come tutti gli altri. Come quelli che andavano in discoteca e baciavano le ragazze.

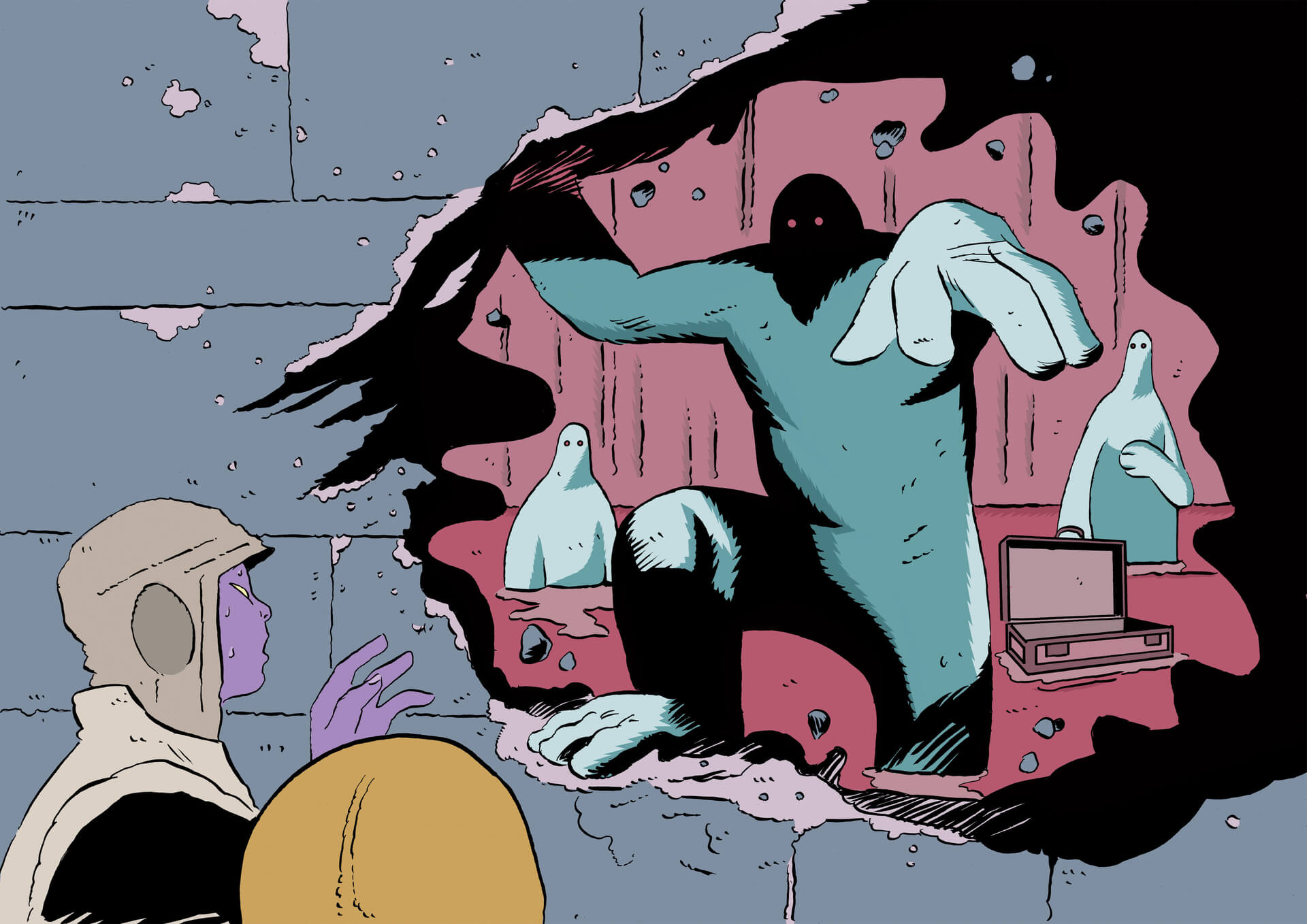

Quando mi iscrissi in prima ragioneria l’artrite era peggiorata e la mia disabilità era già piuttosto seria. Dovevo muovermi sempre con le stampelle. Ai controlli i medici mi dissero che era necessario un intervento per allungare i tendini dietro alle ginocchia. Ma io volevo frequentare regolarmente la scuola, stare in mezzo ai miei coetanei, andare alle feste. Insomma non volevo perdere anche l’adolescenza, visto che già l’infanzia si era defilata tra corsie di ospedali. Ai dottori risposi che non mi sarei operato, che avrei fatto tanta fisioterapia e che dopo il diploma mi sarei sottoposto all’intervento. E almeno fino alla quarta superiore feci i controlli periodici, però poi in quinta smisi completamente.

Non credevo più nelle cure, ero diventato pigro.

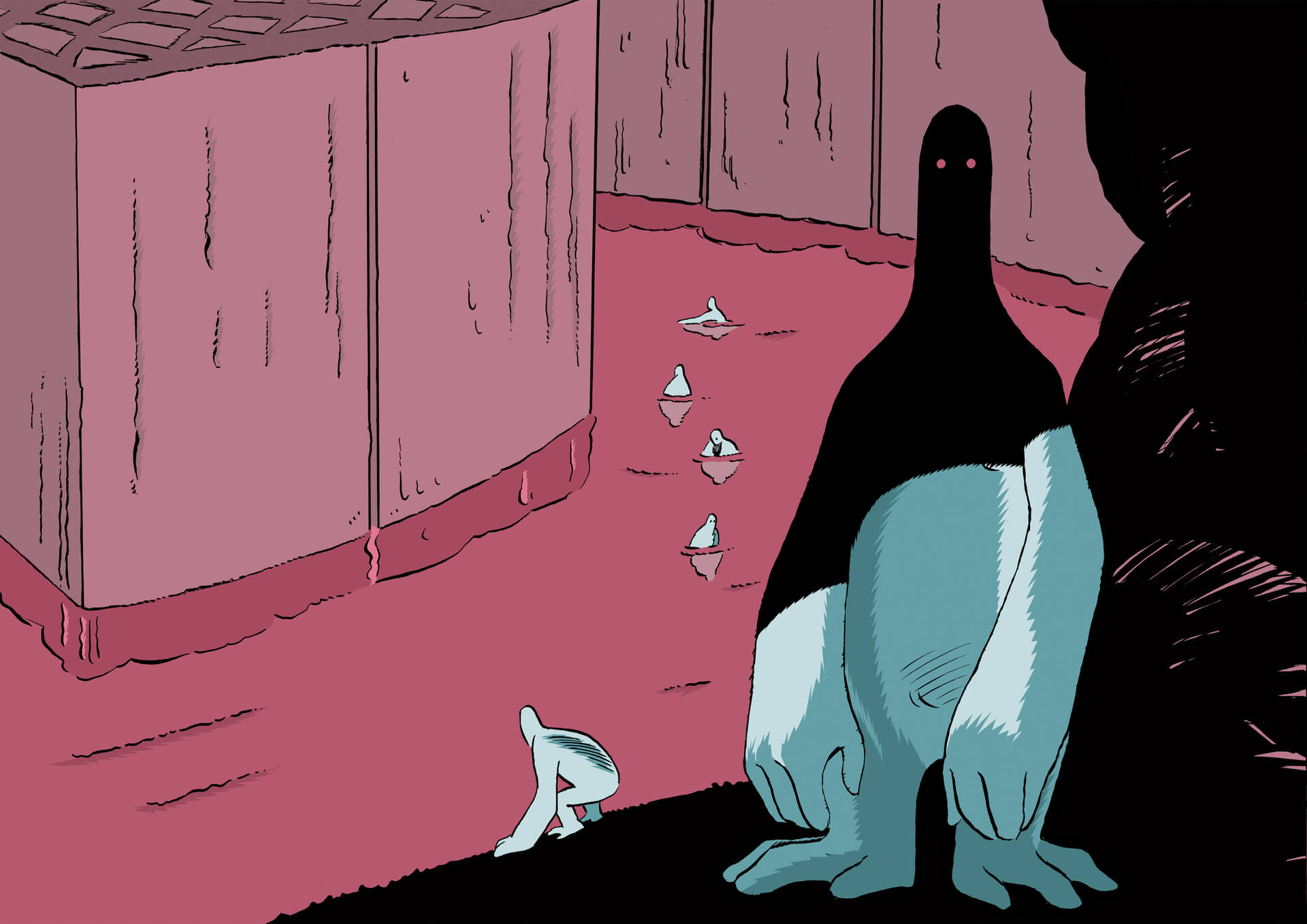

Per dieci anni mi sono crogiolato nella palude della negazione. Niente più viaggi a Milano, niente più contatti con la "famigliola" del Gaetano Pini che mi aveva seguito con tanta cura durante l’infanzia.

Anche i miei genitori in fondo mi assecondavano. Giocavano a fare gli struzzi come me. Tutti insieme per dieci anni con la testa sotto la sabbia a cancellare la mia malattia, a volerci sentire sani e senza problemi. Era logico dopo tutto ciò che avevamo vissuto. Come avrei potuto non capire mia madre? Io ho sette fratelli. E ogni volta che mamma mi accompagnava a Milano per controlli e terapie abbandonava gli altri suoi figli anche per mesi, lasciandoli con la nonna e la zia.

Insomma. Tutte le energie mie e della mia famiglia sembravano essersi consumate in quei continui pellegrinaggi verso gli ospedali del nord che avevano adombrato la mia infanzia e la prima adolescenza. Avevamo bisogno di una pausa. Però intanto la malattia andava avanti.

Ormai dovevo mettermi i tutori per camminare. Avevo molta disinvoltura, questo va detto. Andavo in discoteca e mi ostinavo a ballare anche con quegli scomodi aggeggi alle gambe. La mia lotta cieca e sorda per essere "normale", ovvero uguale a tutti. Però poi, quando tornavo a casa, i miei amici mi portavano in braccio su per le scale come un sacco floscio.

Anche la tecnica dello struzzo non poteva andare avanti per sempre.

(Fine seconda parte)

(testimonianza raccolta da Patrizia Tamarozzi)

Data ultimo aggiornamento 1 luglio 2015

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco