ITALIA

Tre ospedali e 200 pazienti

per studiare la sclerodermia

Colpisce soprattutto le donne tra i 30 e i 50 anni, ma quante siano con esattezza le persone che soffrono di sclerosi sistemica non lo si sa ancora. Si può solo fare una stima dei casi: circa 10 ogni 100.000 abitanti. Perché questa malattia, anche conosciuta con il nome di sclerodermia, è rara, eterogenea, e non per tutti ha la stessa progressione. Ciò che è certo è che compromette la qualità di vita di chi deve farci i conti e delle persone loro vicine. E non ha ancora una cura definitiva. «È una malattia autoimmune, dovuta a un’interazione tra genetica, epigenetica e fattori ambientali - spiega Angelo Manfredi, professore associato di reumatologia presso la facoltà di medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. - Può comprendere affezioni prevalentemente di tipo dermatologico, senza coinvolgimento vascolare. Oppure può presentarsi con vasculopatie e fibrosi non solo della cute ma anche degli organi interni. Essendo sistemica, possono venire interessati tutti gli organi e i tessuti».

L’Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia (AILS) conosce bene le sfaccettature di questa malattia invalidante e ancora mortale, e grazie a un importante lascito ricevuto da una benefattrice, Irene Tassara, ha voluto destinare 99.000 euro a un progetto di ricerca che coinvolge tre università italiane. «Non conoscevamo la signora Tassara ma lei, evidentemente, conosceva bene l’AILS ed il nostro impegno a favore dei malati - spiega Ines Benedetti, presidente dell’associazione. - Quando abbiamo letto le sue volontà, ci siamo commossi. Abbiamo scoperto che aveva perso la sorella a causa della sclerodermia, per cui avrebbe desiderato l’avvio di una ricerca scientifica condotta da più università sulla malattia».

TRE TEAM DI RICERCA - Grazie al contributo del progetto “Irene Tassara” per la ricerca sulla sclerosi sistemica, l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli Studi di Verona hanno unito le forze, mettendo a servizio dei malati le capacità complementari dei tre team, che affiancano alla cura clinica dei pazienti con sclerosi sistemica l’esperienza nello studio dei meccanismi di base delle autoimmunità, della flogosi vascolare e dello stress ossidativo. «L’obiettivo dello studio - spiega il professor Armando Gabrielli, responsabile della Clinica Medica dell’Università Politecnica delle Marche - è identificare i meccanismi che governano la fibrosi, l’accumulo di collagene e il danno vascolare alla base di questa malattia». Nelle regioni dei tre atenei verranno selezionati 200 pazienti con la scleroderma, a cui saranno prelevati campioni di fibroblasti (le cellule tipiche del tessuto connettivo) e di sangue periferico, da analizzare nei tre centri di ricerca. I 200 pazienti verranno tenuti sotto osservazione per un anno. Terminata questa prima fase, la speranza è quella di poter replicare i meccanismi dell’avvio della fibrosi in modelli animali e testare studi preclinici di nuovi farmaci.

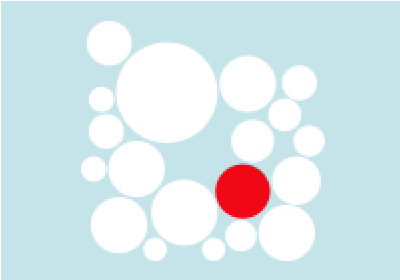

UNA MALATTIA COMPLESSA - La sclerodermia innesca un circolo vizioso da cui, per il momento, è ancora difficile uscire. All’inizio della malattia si attiva per errore l’endotelio, cioè il tessuto che fodera l’interno dei piccoli vasi. Questa iper-attività delle cellule endoteliali mette in allarme le piastrine (incaricate di riparare i vasi), che rilasciano moltissime microparticelle. Ma questa reazione contribuisce all’infiammazione di tutti i vasi, e rende difficile la microcircolazione soprattutto nelle zone più periferiche (dove i vasi sono più piccoli e sottili). Nello stesso tempo si attivano in modo abnorme anche i fibroblasti, per complesse (e ancora in parte misteriose) reazioni a catena. Il risultato è un ispessimento della pelle, in uno o più punti del corpo. Ma nei casi più gravi la malattia può estendersi anche agli organi interni, come i polmoni, o l’apparato digerente. In questi casi si parla di sclerosi sistemica progressiva, non facile da domare.

«Quello che stiamo cercando di comprendere è come gli eventi che caratterizzano la sclerodermia si accavallino tra loro, per sondare quanto uno stimoli l’altro e quali possano essere i meccanismi patologici e molecolari che stanno alla base - spiega Maria Grazia Sabbadini, responsabile del centro di Immunologia dell’Università Vita-Salute - perché i meccanismi infiammatori a livello microvascolare non sono ancora del tutto comprensibili».

Fattori ambientali come infezioni virali e sostanze chimiche possono agire da fattore scatenante in persone geneticamente predisposte. «Questo studio - dice Claudio Lunardi, responsabile dell’unità operativa Malattie Autoimmuni dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona - ci aiuterà a comprendere gli effetti che stimoli ambientali differenti hanno sulle cellule nei diversi sottotipi di sclerodermia». Non ultimo, l’obiettivo dei ricercatori è anche quello di trovare una cura più efficace dell’attuale. Oggi vengono utilizzati gli immunosoppressori, ma spesso hanno scarsa capacità di stabilizzare la malattia e presentano diversi effetti collaterali.

(Fonte: rielaborazione di un comunicato dell’Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia)

Data ultimo aggiornamento 14 luglio 2016

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco