VIRUS

Super-vaccinazioni di massa,

il Covid non è il primo caso

di Valeria Tuberosi

Milioni di dosi di vaccino distribuite in tutto il mondo, la maggior parte della popolazione coinvolta, un ingente dispiegamento di forze e mezzi sanitari. Per chi è nato nel XXI secolo questo sembra essere un evento unico nel suo genere. Eppure, la storia delle campagne vaccinali per combattere le epidemie inizia da molto lontano. Il minimo comune denominatore è la mole di cittadini coinvolti: si parla di eventi come la spagnola del 1918 che provocò circa 50milioni di morti, la terribile asiatica del ’57, l’influenza di Hong Kong del ’68, e oggi il Covid19.

La variabile che caratterizza il vaccino contro il Coronavirus è la velocità. Nella storia dell’evoluzione delle epidemie nessuna di queste ha messo in moto una macchina scientifica così veloce come quella pronta a contrastare la diffusione del Covid19. «L’eccezionalità di questo evento sono la velocità della sperimentazione e i tempi straordinari di vaccinazione - osserva Bernardino Fantini, professore emerito di storia della medicina e della salute all’Università di Ginevra. - Si tratta di una grande sfida, necessaria per la gravità di questa malattia».

Lungo è, tuttavia, l’elenco di persone coinvolte nelle campagne vaccinali durante i secoli. L’8 maggio 1980 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) annunciò che il mondo era libero dal vaiolo, malattia di origine virale, altamente contagiosa, fatale nel 30% dei casi e, comunque, responsabile di gravi danni fisici anche in chi sopravviveva. Il vaiolo ha imperversato in tutto il pianeta per oltre due millenni, provocando nei cento anni precedenti alla sua eradicazione circa 500 milioni di morti. Grazie alla vaccinazione (obbligatoria nella maggior parte dei Paesi, tra cui l’Italia), Nord America e Europa si erano liberati dal vaiolo agli inizi degli anni ‘50 dello scorso secolo. Per questo l’OMS nel 1967 decise di promuovere l’eradicazione dell’infezione attraverso un’intensa campagna vaccinale mondiale che coinvolse tutti i governi, concordi nell’attuare misure straordinarie, tra cui la decisione di dedicare alla vaccinazione uno o due giorni l’anno (Vaccination Day). In quei giorni, al pari di una festività, tutto si fermava per concentrarsi sulle vaccinazioni che si svolgevano negli ospedali, ma anche per strada, attraverso posti di blocco disseminati nel Paese. Il 60 per cento della popolazione mondiale venne vaccinata contro il vaiolo.

Un altro caso storico significativo in ambito di campagne vaccinali è rappresentato dalla poliomielite. Il vaccino antipoliomielitico Sabin cominciò ad essere preparato negli USA dal 1961, e nel 1964 venne distribuito nel Paese per una vaccinazione di massa. Nel 1980 anche il Brasile lanciò delle “giornate di vaccinazione” in due periodi dell’anno, ottenendo un rapido aumento del livello di immunizzazione nella popolazione e una decrescita dei casi di poliomielite. In Italia il vaccino Sabin venne adottato nella primavera del 1964, quando ebbe inizio una campagna di vaccinazione di massa su bambini dai 4 mesi ai 6 anni.

Nel 1974 il Brasile venne colpito da una violenta epidemia di meningite di origine africana. «Per fronteggiare l’emergenza – spiega Fantini - l’Institut Mérieux (oggi Sanofi Pasteur, ndr) impegnò tutte le risorse disponibili per produrre e consegnare in 5 giorni il vaccino a 10 milioni di persone nella città di San Paolo e a 90 milioni di persone in tutto il Paese, nell’arco di 6 mesi. Questo è l’esempio di come si possa mettere in atto un’ampia campagna di vaccinazione, se ci sono le risorse».

Il processo di immunizzazione non è un’attività nuova: si tratta di una vecchia pratica conosciuta in termini empirici da moltissimi medici, cinesi, turchi o indiani. «Veniva utilizzato lo stesso germe del virus – racconta Fantini - soprattutto nei confronti delle donne, che magari avevano il viso deturpato dalla malattia. Tuttavia questa pratica esisteva in scala molto limitata, perché si diffuse solo dopo la nascita del vaccino, alla fine del ‘700. La conoscenza empirica mostrava che quando una persona aveva avuto una malattia infettiva non si riammalava».

Tra i grandi cambiamenti che questo virus ha portato nella vita delle persone «vi è l’aumento di fiducia nei confronti di scienza e tecnica – continua Fantini. – Inoltre, per la prima volta nella storia, il diritto alla salute è diventato determinante, abbiamo una nuova percezione della nostra vita, e di quella delle persone più anziane. I dati di mortalità vengono considerati significativi, complice anche il fatto di una speranza di vita molto più alta».

In passato la consapevolezza e la conoscenza delle epidemie era ben diversa rispetto alla situazione odierna: i medici cercavano di combattere i virus, spesso senza risultati, diventando “nemici” del popolo, obbligato alla quarantena. Le credenze in merito alle epidemie erano le più varie: fino all’ ‘800 si riconduceva l’insorgere di queste malattie alla qualità dell’aria o agli elementi naturali come i terremoti, che producevano miasmi. Anche gli astri ricoprivano un ruolo importante: lo stesso termine "influenza" deriva proprio dalle influenze astrali. «Il fatto di trovare una singola causa del virus è un pensiero scientifico moderno – evidenzia il docente di storia della medicina. - Nell’antichità i fattori che venivano ritenuti responsabili del nascere delle malattie erano molteplici: ambiente, costituzione, alimentazione. Solo nell’ ‘800 si arrivò alla consapevolezza di un microrganismo specifico.”

In questo processo di conoscenza e ricerca anche la religione ricoprì un ruolo importante. Le malattie potevano essere viste come punizioni divine, come lo era stata la peste d’Egitto nelle scritture. La stessa Chiesa si opponeva a ciò che limitava il diritto delle celebrazioni religiose, facendo nascere un contrasto tra autorità civile e religiosa. In alcuni casi il vaccino veniva visto come un elemento estraneo iniettato nel corpo umano, ma per la maggior parte delle volte il mondo ecclesiastico ha svolto un ruolo positivo nella lotta contro le epidemie. «Durante la diffusione del vaiolo in Italia – conclude Fantini - erano gli stessi vescovi e parroci a invitare le famiglie e i bambini a farsi vaccinare».

----

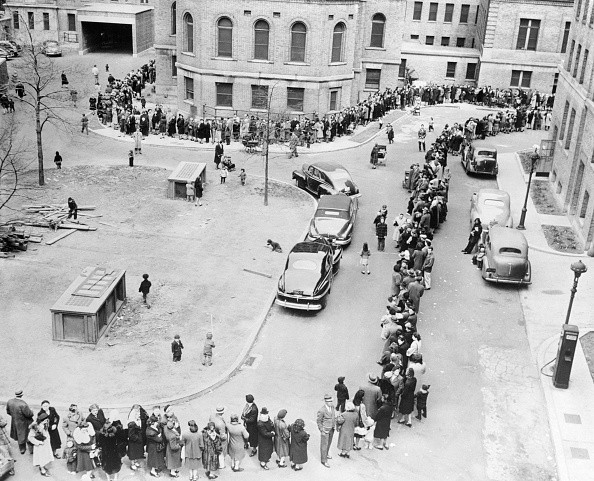

(Nella foto dell’agenzia Getty Images, centinaia di persone in fila a New York, nel 1947, per farsi vaccinare contro il vaiolo. Quell’anno un’infezione del tutto imprevista si diffuse nella metropoli americana, e ben 6 milioni di cittadini vennero vaccinati in meno di un mese.)

Data ultimo aggiornamento 25 gennaio 2021

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco

Tags: coronavirus, Covid-19, vaccinazione, vaccini