MALATTIE REUMATOLOGICHE

La mia infanzia da “Braccialetti rossi”

di Raffaele Convertino

Avevo quattro anni quando ho incontrato la sofferenza. Non ho neppure bisogno di chiudere gli occhi per rivedere ogni particolare con assoluta nitidezza. Giocavo nel salone della mia casa a Fasano con altri bambini. Correvamo come pazzi tra le stanze, con quell’entusiasmo puro e senza meta tipico dell’infanzia. Sudati, eccitati, felici. Poi, all’improvviso, un dolore lancinante mi ha trapassato l’anca sinistra e mi ha costretto ad accasciarmi sul pavimento. Sento ancora la mia piccola voce che grida spaurita: la bua la bua!

Da lì è iniziato quello che io chiamo il mio viaggio tra i camici bianchi. Medici e medici di cui non rammento i visi, mentre ne ricordo perfettamente le mani, che mi frugavano, e le voci profonde, che parlavano un linguaggio a me sconosciuto. Anch’io però ero un mistero per loro, perché per circa quattro anni nessuno riuscì a formulare una diagnosi.

Avevo febbri altissime e arrossamenti sulla pelle, uniti a dolori articolari. Ero sempre in giro per ospedali con la mia vestaglietta rossa e con le immancabili borse del ghiaccio che mia madre usava per lenirmi i dolori. Si trattava di ricoveri lunghi, anche di mesi. Addio giochi, addio spensieratezza. La mia infanzia è stata violata dalla malattia. Per fortuna però la natura mi ha regalato una sconfinata fantasia ed è con quella che riempivo le mie giornate.

All’Istituto pediatrico Gaslini di Genova, ad esempio, ricordo che mi perdevo a osservare le barche fuori dalla finestra e immaginavo avventurosi viaggi per mare. E fu proprio durante quel ricovero che finalmente i medici si avvicinarono alla verità e cominciarono a parlare di reumatismo articolare acuto. Così poi venni visitato in Puglia da uno specialista in reumatologia che azzeccò la diagnosi corretta: Morbo di Still, ovvero una delle varianti più aggressive dell’artrite idiopatica giovanile. Il reumatologo però mi disse che in Puglia non c’erano le strutture adatte e mi indirizzò all’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. Era il 1981 e avevo sette anni.

Il viaggio verso Milano fu un incubo. Mentre osservavo quei profili di cemento, quei palazzi grigi e altissimi che s’avvicinavano, avevo la tachicardia per la paura, perché sentivo dentro di me che sarebbe stato un soggiorno lungo in un ennesimo ospedale sconosciuto, tra altri infiniti camici immacolati. Infatti ci rimasi ben sei mesi. I medici dovettero sperimentare varie terapie per trovare quella giusta per me.

Ma fu molto diverso da come l’avevo immaginato.

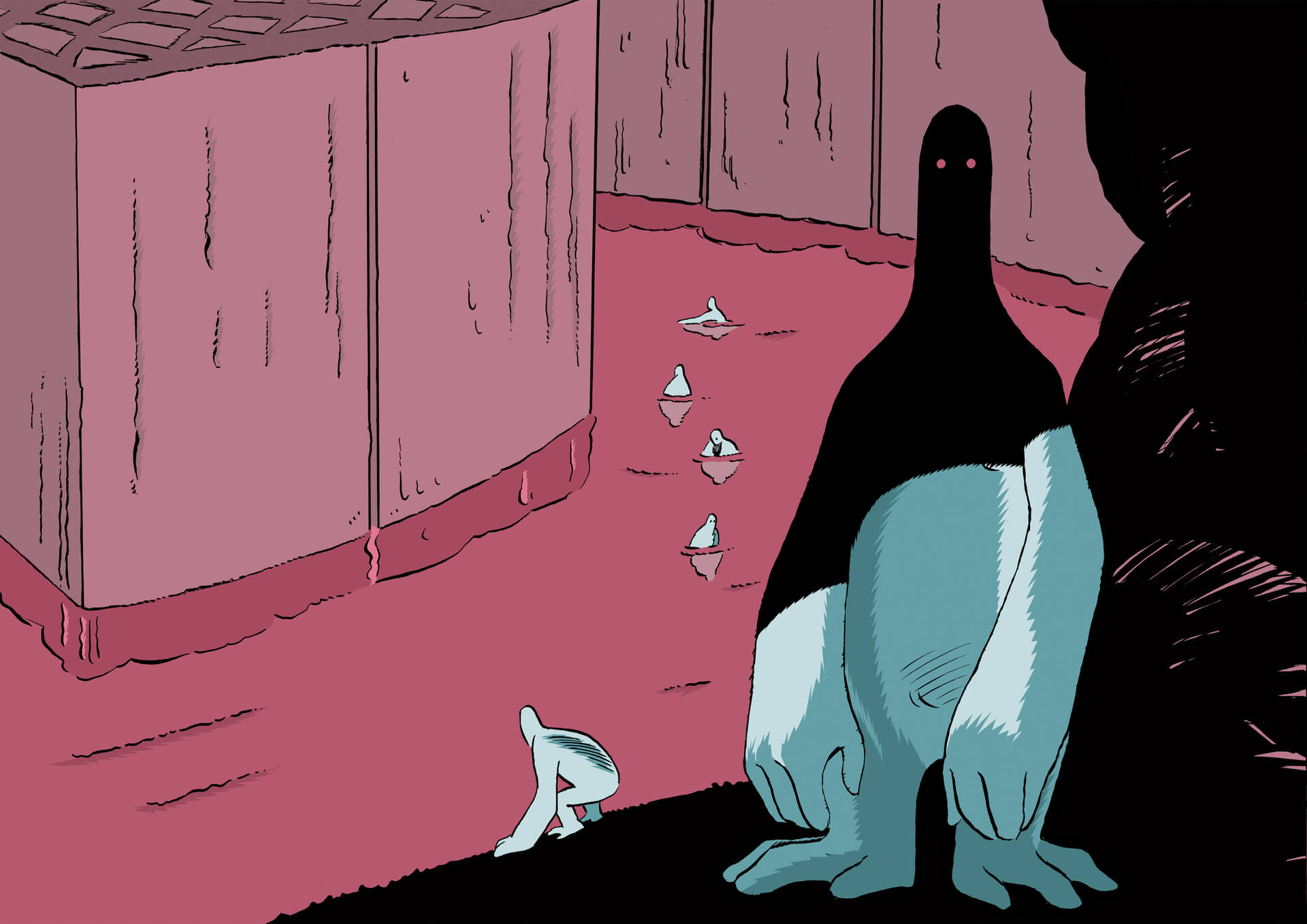

Infatti mi ritrovai in un’atmosfera calda e accogliente. Un’atmosfera, per intenderci, da “Braccialetti rossi”, la recente fiction televisiva che si svolgeva appunto tra ragazzini malati. Mi sentii molto meno solo durante quei sei mesi, di quanto non mi fossi mai sentito prima. Trovai tantissimi amici, tutti affratellati dallo stesso sentire, dalle medesime paure. Ci scambiavamo pareri sulla malattia, ci rassicuravamo a vicenda. E finalmente smisi di pormi quella domanda che sempre mi aveva assillato: perché proprio a me? Mi pacificai e capii che il mio non era un destino così unico.

Sembra incredibile, ma furono mesi piacevoli, tranne quando arrivava la febbre che mi costringeva a letto. Tra quei lettini d’ospedale ho rintracciato almeno un pezzo di quell’infanzia che fino ad allora mi era stata negata. Insieme ai miei amici Tino, Luigi, Angelino e Letizia, guardavamo i cartoni animati di Holly e Benji, scorrazzavamo coi tricicli in corridoio – eravamo a uno stadio non ancora invalidante dell’artrite - e ci ingozzavamo con la cioccolata calda delle macchinette. C’era perfino una pianola e io mi divertivo un sacco a suonarla.

Insomma al Pini avevo trovato un calore, una famiglia. La mia tribù. E congedarsi dal gruppo era difficile per tutti. A ogni dimissione erano pianti e lacrime. Non volevamo staccarci. Fu così anche per me. Quando i medici mi dissero che ormai avevano individuato la terapia giusta - Froben e sali d’oro - e che potevo tornare in Puglia, fu un momento tristissimo e mi ritrovai a scongiurarli inutilmente di farmi restare ancora un po’.

Rientrai a casa mia e, strano a dirsi, mi sentii un estraneo. Per non parlare della scuola: i banchi mi sembrarono isole straniere, i miei compagni di terza elementare degli sconosciuti.

Il mondo si era capovolto per me. La normalità era ormai l’ambiente del Pini e la vita cosiddetta “normale” mi faceva invece sentire un forestiero.

Una prospettiva alterata? Forse. O forse è anche vero che gli altri, le persone intorno a me, i miei cosiddetti amici e persino gli insegnanti, mi guardavano in modo strano, non erano abbastanza sensibili o abbastanza preparati per fare di me non un alieno, ma un’occasione di arricchimento e di crescita.

Insomma, c’era ancora tanta strada da fare, sia per me che per gli altri.

(Fine prima parte)

(testimonianza raccolta da Patrizia Tamarozzi)

Data ultimo aggiornamento 24 giugno 2015

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco