RITIRATO LO STUDIO

Idrossiclorochina per il Covid:

una storia (negativa) esemplare

di Agnese Codignola

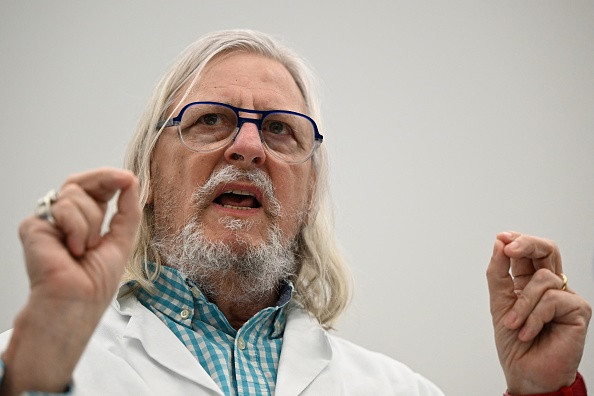

Ricordate l’idrossiclorochina? Si era all’inizio di una pandemia che mieteva migliaia di vittime ogni giorno, e non esisteva alcun tipo di farmaco né di vaccino. Nella tragedia di quei giorni, all’improvviso, si iniziò a parlare di un medicinale vecchissimo, approvato nel 1955 contro la malaria e oggi utilizzato per alcune malattie autoimmuni come il lupus o l’artrite reumatoide. A citarlo fu un ricercatore francese, Didier Raoult (microbiologo all’Institut hospitalo-universitaire IHU Méditerranée infection di Marsiglia) che si rifaceva a notizie arrivate dalla Cina. In un video su YouTube del febbraio 2020 (visto più di 200.000 volte nelle prime 24 ore, ma ora non più presente sulla pagina dell’IHU) Raoult si spinse a sostenere che l’infezione da coronavirus sarebbe stata la più facile di tutte da trattare, perché c’era un farmaco efficace: l’idrossiclorochina, appunto.

Il 16 marzo 2020 Raoult e diversi suoi colleghi pubblicarono alcuni dati preliminari ottenuti su venti pazienti, dichiarando che l’idrossiclorochina, da sola o in combinazione con l’antibiotico azitromicina (chissà perché, visto che SARS-CoV-2 è un virus, e contro i virus gli antibiotici non hanno alcuna efficacia), era in grado di far diminuire la carica virale, cioè la quantità di virus attivi presenti nell’organismo.

Quel pre-print (questo il nome delle pubblicazioni messe on line prima che qualcuno del settore le esamini e le convalidi, o meno) ebbe una risonanza mondiale, soprattutto nei media statunitensi, e quattro giorni dopo (in tempi, quindi, incompatibili con una seria revisione scientifica) i dati furono pubblicati sull’International Journal of Antimicrobial Agents, rivista anche organo ufficiale dell’International Society of Antimicrobial Chemotherapy (ISAC), che aveva accettato il manoscritto in un solo giorno: un record assoluto. Il passaggio successivo, che segnò il momento di massima gloria per quel vecchio farmaco, oltretutto gravato da effetti collaterali non irrilevanti, e da una tossicità cardiaca, fu il tweet dell’allora presidente Donald Trump, che su Twitter chiamò il farmaco “game changer”, ovvero agente della svolta.

In quegli stessi giorni, però, e quindi fin dalle prime settimane, le critiche furono altrettanto accese, e arrivarono da più parti (esperti, riviste scientifiche, grandi media internazionali), vertendo su vari aspetti. Era evidente che qualcosa non tornava, nella fretta di quegli annunci, anche perché l’idrossicloriochina, studiata per decenni, non aveva mai mostrato alcuna attività antivirale: com’era possibile che fosse così efficace contro il coronavirus? E poi: come fidarsi dei dati relativi solo a venti pazienti?

Ebbene, dopo numerose conferme arrivate negli anni, i critici ora hanno avuto definitivamente ragione, con il ritiro, da parte della rivista, del lavoro incriminato, ultimo atto di una vicenda già chiusa nella pratica clinica. In questi quattro anni, infatti, decine di studi hanno smentito quella prima affermazione, e molti ricercatori hanno messo a nudo le troppe lacune e incongruenze di quel microbiologo, nel frattempo andato in pensione e sospeso per due anni dall’esercizio della professione medica, a partire dal 1º febbraio 2025. Così l’idrossiclorochina è tornata a fare ciò per cui è indicata: curare alcune malattie autoimmuni e, in alcuni Paesi, la malaria.

La notizia del ritiro dello studio – il più "frequentato" fra tutti quelli pubblicati sul Covid, con ben 3.600 citazioni - è stata ripresa con enfasi da tutta la comunità scientifica mondiale come esempio di pratiche scorrette purtroppo frequenti. E come esempio di ciò che le autorità sanitarie non dovrebbero mai fare (e che invece è stato ampiamente fatto in quei mesi). E cioè: assecondare un’onda emotiva priva di fondamento e investire denaro, tempo e buona volontà dei pazienti per perseguire una strada per la quale non esiste una base scientifica solida.

Ma rivediamo meglio alcuni dei passaggi cruciali, ricostruiti dalla rivista scientifica Nature, che ha dedicato un lungo articolo a quella che ha definito la saga dell’idrossiclorochina.

DUBBI METODOLOGICI ED ETICI - “Quel lavoro non avrebbe mai dovuto essere pubblicato” ha commentato a caldo Elisabeth Bik, che i lettori di Assedio Bianco conoscono bene, ora all’Università di San Francisco, tra le massime esperte mondiali di frodi scientifiche e critica della prima ora di Raoult. Secondo lei, non si capiva come fosse stata fatta la suddivisione dei pazienti, sei dei quali, oltretutto, si erano ritirati (uno era deceduto, tre erano stati trasferiti in terapia intensiva).

Secondo quanto riportato nella spiegazione del ritiro, poi, ci sarebbero stati non pochi dubbi etici, perché non risulta che i pazienti trattati con il farmaco abbiano dato il proprio consenso. Inoltre, non ci sarebbero stati i tempi tecnici per somministrare la molecola e poi verificarne gli effetti: quei dati, in altre parole, potrebbero essere stati inventati. Probabilmente anche per questo tre coautori di recente hanno chiesto di togliere il proprio nome (altri cinque continuano, invece, ancora oggi a difendere il lavoro). Ma la domanda sorge spontanea, e chiama in causa tutti: i tre non si erano mai accorti delle lacune etiche e dei tempi sospetti? E, d’altro canto, la rivista neppure? Da notare che, già nel mese di aprile 2020, l’International Society of Antimicrobial Chemotherapy (ISAC), che possiede la pubblicazione, aveva affermato che lo studio era compromesso, ma aveva ugualmente deciso di non ritirarlo. Decisione mantenuta fino allo scorso 17 dicembre, e cioè fino a quattro anni e mezzo dopo.

E infatti la situazione ha iniziato a cambioare solo la scorsa estate, quando alcuni esperti, tra i quali la stessa Bik, hanno chiesto di nuovo all’editore della rivista, il colosso multinazionale Elsevier, di ritirare quello studio.

Un’indagine sponsorizzata dall’editore, e coordinata da Jim Gray, microbiologo del Birmingham Children’s Hospital e del Birmingham Women’s Hospital inglesi, ha infine portato al ritiro, e non solo per questioni etiche, ma perché, stando a quanto riportatro, l’effetto del farmaco non era stato affatto dimostrato. Raoult, interpellato più volte affinché fornisse spiegazioni, e nel frattempo andato in pensione e poi radiato, non ha mai risposto.

GLI STRASCICHI VELENOSI - Prima del dicembre 2024, comunque, questa vicenda ha lasciato dietro di sé numerosi strascichi avvelenati, tra i quali diverse cause legali che lo stesso Raoult ha intentato contro i suoi critici, compresa Bik, tutte finite nel nulla.

Ma, soprattutto, nonostante i dubbi l’idrossiclorochina è stata sperimentata su migliaia di persone (in un caso su 30.000 volontari), nonostante fosse risultato da subito (la prima metanalisi è del 2021) evidente che non c’erano basi per procedere su popolazioni ampie di malati e che, al contrario, il farmaco poteva anche essere pericoloso.

Inoltre, come ha sottolineato Ole Søgaard dell’Università di Aahrus, in Danimarca, lo studio dell’idrossiclorochina ha rallentato quello su altre molecole realmente promettenti, sottraendo loro molto denaro tempo e concnetrazione dei ricercatori e dei clinici.

La vicenda, poi, ha avuto un ulteriore effetto collaterale: ha acceso un faro su tutte le pubblicazioni provenienti da quell’istituto di ricerca di Marsiglia. E l’esito è stato scoraggiante: un’attenta valutazione degli studi clinici degli ultimi anni, pubblicata nel 2023, ha mostrato che ci sono addirittura 456 trial (sperimentazioni) sulla cui eticità grava più di un dubbio. Al momento, l’istituto ha visto ritirare ben 32 suoi lavori, 28 dei quali firmati anche da Raoult, mentre altri 230 sono stati segnalati per dubbi metodologici, e sono tuttora sotto inchiesta.

Dal 2020, sull’idrossiclorochina come anticovid sono stati condotti oltre 120 studi clinici in tutto il mondo, alcuni dei quali totalmente illegali. Nessuno di essi ha mostrato il benché minimo effetto positivo, e quasi tutti hanno messo in luce la tossicità di questa terapia, soprattutto a carico del sistema cardiovascolare.

Già nel maggio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva interrotto i suoi studi a causa dei rischi, e dell’assenza di indizi di efficacia, ma non tutti, a quanto pare, hanno seguito l’indicazione. Nel frattempo sono state sperimentate altre terapie senza fondamento, come lo sverminatore veterinario ivermectina, o la vitamina D, mentre Trump consigliava addirittura di iniettarsi candeggina, consiglio che avrebbe portato al decesso tra atroci sofferenze e che per fortuna quasi nessuno sembra aver seguito.

UN SISTEMA DA RIPENSARE - Dalla parabola dell’idrossiclorochina le uniche a uscirne bene sono alcune riviste scientifiche, che da subito avevano denunciato quanto stava avvenendo. Ma anche alcuni grandi media internazionali e molti ricercatori ed esperti si erano mostrati fortemente critici, fin dai primi giorni, con Raoult e poi con chi si ostinava a condurre studi che non avrebbero condotto da nessuna parte. Ciò che preoccupa, però, è che per giungere all’addio definitivo siano occorsi quattro anni, e che probabilmente diverse persone abbiano perso la vita sia direttamente, a causa del farmaco, sia perché il tempo e il denaro persi hanno fatto sì che si giungesse tardi – per loro – ai vaccini e agli antivirali. E ciò che inquieta in misura ancora maggiore è la credibilità data a una pubblicazione che, anche a uno sguardo superficiale, mostrava evidenti lacune metodologiche ed etiche. Da questo punto di vista, la storia dell’antimalarico diventato anticovid in poche ore e dopo un video di YouTube non è certamente l’unica: è solo una delle più clamorose, in un panorama per nulla rassicurante.

Negli ultimi mesi, diversi studi e analisi hanno tratteggiato una realtà che mostra sempre più evidenti segni di inadeguatezza. Ogni giorno vengono pubblicati migliaia di studi, sempre meno verificati attentamente (dalle riviste, ma anche dai diretti responsabili), perché i ricercatori, per ottenere fondi, devono pubblicare. Un famoso motto della comunità scientifica dice: Publish, or Perish, cioè pubblicare o morire. Ma se pubblicare a ritmi forsennati è indispensabile, i ricercatori possono essere indotti a forzare i numeri per avere risultati che sembrino significativi. E le conseguenze possono essere gravi, come ricordava Nature in un articolo del 2023, tra i molti usciti sul tema: possono fornire argomenti a chi ha sfiducia nella scienza, fenomeno molto aumentato proprio dopo la pandemia, nonostante i milioni di vite salvate con i vaccini, anche a causa di vicende comne quella di Didier Raoult.

NUOVE CONFERME - Uno studio, uscito in questi giorni, e condotto da 60 ricercatori che hanno seguito le regole della collaborazione Cochrane (un circuito internazionale di esperti che valuta tutti i dati di una ricerca e poi si esprime sulla sua affidabilità statistica, e sulle indicazioni pratiche che se ne dovrebbero trarre), ha valutato 50 metanalisi degli ultimi anni, cioè, a loro volta, analisi complessive di più studi su uno stesso tema. La conclusione, pubblicata per ora come pre-print è stata sconfortante: ci sono dubbi sul 25% di esse, e seri dubbi sul 6%.

Per aiutare il sistema a trovare una soluzione, gli esperti hanno proposto di controllare 72 parametri che aiutano a definire la correttezza di una ricerca, poi ristretti a una checklist di 21 in quattro aree. Se i ricercatori la utilizzassero, i rischi di frodi scientifiche sarebbero molto minori, e qualcosa di simile è in elaborazione per quanto riguarda le riviste scientifiche, a loro volta responsabili della validità dei dati pubblicati, sempre sottoposti a revisione da parte di referee (cioè addetti ai lavori dello stesso settore) esperti (o almeno così dovrebbe essere).

La comunità scientifica sta cercando di reagire. È una buona notizia, perché le regole attuali, come dimostrano anche altre vicende oltre a quella dell’idrossiclorochina, non reggono più, in un mondo molto diverso rispetto a quello di quando sono state definite (nel quale, per esempio, non c’era ancora internet e la quantità cpmplessiva di pubblicazioni era assai più limitata).

La speranza è che casi come quello di Raoult imprimano un’accelerazione, e che si trovi il modo per pubblicare meno dati di qualità superiore, e credibili.

Data ultimo aggiornamento 5 gennaio 2025

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco