ARCHEOMEDICINA

I Greci e i Romani sono stati fortemente condizionati dall’avvelenamento da piombo

Nell’antica Roma, il piombo è stato all’origine di una contaminazione massiccia ed estesa in un’area geografica vasta quanto l’Impero nel suo momento di massimo splendore. E questo ha avuto un ruolo, probabilmente, nella crisi dello stesso, perché ha abbassato il quoziente intellettivo di intere popolazioni, e provocato anche diversi altri malanni piuttosto seri. Ma la contaminazione, nel Mediterraneo, è iniziata molto prima: già i Greci, più di 5.000 anni fa, avevano capito come sfruttare questo metallo, e lo avevano fatto, esponendosi così all’avvelenamento.

Le due vicende, complementari, sono descritte in due studi pubblicati a poca distanza l’uno dall’altro, che aiutano a comprendere che cosa sia accaduto, e sono utili anche per studiare gli effetti del piombo oggi.

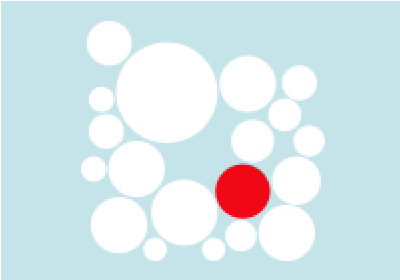

Il primo, pubblicato su PNAS è stato fatto analizzando il carotaggio a 3.400 metri di profondità di alcuni ghiacci artici effettuato dai ricercatori dell’Università di Oxford, e verificando le concentrazioni di piombo atmosferico tra il 200 a. C. e il 600 d. C. Gli autori hanno dimostrato che la concentrazione di piombo nell’aria ha raggiunto livelli molto elevati, soprattutto nelle aree non urbane, dove c’erano le miniere e le fabbriche, fino a raggiungere, nel periodo della cosiddetta Pax Romana, nel sangue dei sudditi dell’Impero, la concentrazione media di 24 microgrammi per decilitro, un valore associato a una diminuzione del quoziente intellettivo di 2,5-3 punti. La maggior parte del piombo arrivava dalle miniere di argento, oro, rame e altro, nelle quali si utilizzava la galena (minerale che contiene piombo) per le lavorazioni di vari metalli, molto utilizzati per utensili, monete e suppellettili. Ma l’estrazione è pochissimo efficiente: per ogni grammo di argento ottenuto, ne venivano liberati migliaia di piombo, la maggior parte dei quali evaporava in aria. Secondo il carotaggio, la diffusione in atmosfera è iniziata nell’età del ferro (950-720 a.C.), ha raggiunto il massimo attorno al 200 a.C. e ha iniziato a calare nel primo secolo d.C., per poi riaumentare a partire dal 15 a.C., restando elevata fino alla peste antonina (165-180 d.C.). Solo dopo il mille sono comparsi valori altrettanto elevati. Secondo i calcoli, nel 200 anni dell’Impero Roma ha emesso in atmosfera 200.000 tonnellate di piombo.

Il secondo studio sposta invece le lancette del primo utilizzo del piombo per scopi industriali indietro di migliaia di anni, in Grecia. Secondo quanto illustrato sulla rivista del gruppo Nature Communications Earth & Environment, infatti, l’inizio non è più al 2.150 a.C., come si riteneva, ma attorno al 5.200 a.C. Lo hanno capito i ricercatori dell’università di Heidelberg e di alcuni atenei greci analizzando campioni di 14 sedimenti marini e dei pollini delle coste vicine in varie zone del Mar Egeo che, come il ghiaccio, mantengono traccia di quanto accade. Le quantità di piombo disperso erano inferiori a quelle dell’Impero, ma compatibili con un utilizzo come quello delle miniere. Peraltro, anche nei sedimenti si vede il grande aumento arrivato con l’espansione dei Romani e soprattutto nell’epoca della Pax.

Secondo molti storici, l’avvelenamento da piombo (causato anche da quello usato nelle tubature dell’acqua) è stata una delle cause principali del declino dell’Impero Romano, facilitato da un indebolimento delle facoltà cognitive e dall’aumento vertiginoso di altre malattie associate all’evvelenamento da piombo come disturbi del sistema immunitario, patologie cardiache, riproduttive ed ematiche.

A.B.

Data ultimo aggiornamento 12 febbraio 2025

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco