CONTROVERSIE

Elettroshock, odiato e respinto

ma ancora usato (con molta più cautela)

di Agnese Codignola

Il suo nome ora è TEC, da terapia elettro convulsivante. Questa la denominazione contemporanea, che ha via via sostituito quella classica di elettroshock, un termine che si è fatto ogni sforzo per relegare ai libri di storia della medicina. Perché evoca costrizioni, violenze, danni che in effetti ci sono stati, ma che sono stati anche amplificati da testimonianze come gli scritti di Antonin Artaud, Alda Merini, David Forster Wallace e Lou Reed, e da film quali Qualcuno volò sul nido del cuculo, del 1975, di Miloš Forman. In realtà, la TEC ha rappresentato un punto di svolta, in un momento in cui, per curare le patologie psichiatriche più gravi, non c’erano molte opzioni.

LA STORIA - Erano almeno tre secoli che si cercava di sfruttare l’elettricità che domina la vita delle cellule del corpo umano e non solo, descritta in modo definitivo da Luigi Galvani tra il 1780 e il 1783 (per una storia completa, da Galvani ai chip neurali, si veda il libro We are electric, di Sally Adee). Qualche anno prima, nel 1744, un trattato, Electricity and Medicine, aveva ipotizzato che si potessero indurre convulsioni terapeutiche con piccole scosse elettriche, e sempre in quegli anni era stata praticata con successo una cura “elettrica” a una donna affetta da “cecità nervosa”, approccio poi sostenuto anche da Benjamin Franklin, sempre per curare le “isterie” femminili.

Poi, all’inizio dell’Ottocento, Giovanni Aldini e James Lind avevano proposto l’applicazione della corrente per quasi tutte le patologie psichiatriche, e qualche tempo dopo G.B.C. Duchenne, scopritore della distrofia che a lui deve il nome, affermava di usare l’elettricità in tutti i suoi malati, al punto che in seguito, come altri dopo di lui, è stato chiamato padre dell’elettroterapia.

Di fatto, a metà dell’Ottocento quasi tutti gli asylum (cioè gli istituti psichiatrici dove i pazienti erano ricoverati spesso a vita) le usavano. Poi, nel 1934, il neuropsichiatra ungherese Ladislas J. Meduna propose un’alternativa: l’induzione delle convulsioni non attraverso la corrente, ma con alcune sostanze chimiche come il cardiazol o metrazol e la canfora, per curare la schizofrenia e l’epilessia; a sua volta, è considerato il padre della terapia convulsivante.

L’idea che le convulsioni potessero essere terapeutiche ebbe poi una sua consacrazione in Svizzera, a un congresso svoltosi nel 1937, nel quale i maggiori esperti del mondo portarono le proprie esperienze con i pazienti psichiatrici. Gli atti di quell’incontro ebbero un tale successo che, nel giro di tre anni, tutti gli ospedali psichiatrici del mondo inducevano le convulsioni in alcune tipologie di malati, anche se con rischi ed effetti collaterali molto rilevanti.

Anche per questo l’italiano Ugo Cerletti, insieme al suo assistente Lucio Bini, misero a punto uno strumento (oggi conservato al Museo di storia della medicina di Roma) molto più raffinato dei precedenti, per tornare all’induzione delle convulsioni con la corrente elettrica: era nato l’elettroshock. Cerletti - la cui storia è stata raccontata in Shock (Neri Pozza editore), un libro scritto nel 2022 dall’anatomopatologo e scrittore Carlo Patriarca - trattò il primo paziente nel 1938, e dimostrò che, con un numero variabile di sessioni compreso tra dieci e venti, era possibile ottenere risultati positivi. Nel giro di pochi mesi le convulsioni generate dalle scosse elettriche sostituirono quelle date dalle sostanze chimiche, con vantaggi tali che lui e Bini furono candidati al Nobel che, però, non vinsero mai.

Una delle conseguenze del trattamento era l’amnesia retrograda, che impediva ai pazienti di ricordare le sofferenze del passato, e anche quelle associate al trattamento, che poteva quindi essere riproposto senza che vi fossero reazioni negative. Di solito era temporanea, ma talvolta no, e causava deficit cognitivi che contribuirono ad alimentare la pessima fama della tecnica.

Inoltre, nei primi anni, le scosse venivano date senza alcuna terapia adatta a prevenire gli spasmi e le contrazioni, e questo causava danni quali fratture e dislocazioni delle ossa. Per questo si iniziò a ottimizzare la tecnica con farmaci che bloccavano i muscoli come i derivati del curaro, la succinilcolina e altri anestetici usati in chirurgia, e la TEC, a quel punto, divenne quasi del tutto sicura. Ed ebbe un successo travolgente e immediato, rimasto tale tra gli anni quaranta e gli anni settanta. Tuttavia, fino dagli anni cinquanta, la sua popolarità iniziò a essere oscurata dall’arrivo dei primi farmaci psichiatrici, ed ebbe un crollo quando, a partire dalla metà degli anni settanta, oltre al film di Forman, iniziarono a moltiplicarsi testimonianze negative, che fecero aumentare i sospetti. All’epoca – è bene ricordarlo – i pazienti erano quasi sempre obbligati a subire ricoveri e terapie, compresa la TEC, e anche per questo divenne in qualche modo l’emblema di una psichiatria nemica, e sempre coercitiva.

Tutto ciò portò a un ripensamento che non si è mai fermato e che ha plasmato la stesura di varie linee guida sempre più dettagliate e scrupolose e, più tardi, all’introduzione del consenso informato. La TEC si è quindi faticosamente riguadagnata la stima di molti psichiatri e di almeno una parte di pazienti, anche se la sua applicazione è tuttora limitata, anche perché non tutti i pazienti rispondono, e gli studi fatti negli ultimi decenni non sono stati tali da permettere di giungere a numeri chiari. In alcune delle applicazioni per le quali era stata usata a lungo non ci sono prove che sia efficace, e per altre l’uso è consigliato solo quando tutto il resto ha fallito, anche perché permangono rischi soprattutto a carico del cuore, ma, sia pure in casi molto rari (secondo una delle ultime stime: due ogni 100.000 trattamenti), anche di morte.

LE APPLICAZIONI MODERNE - L’indicazione principale è quella per la depressione che resiste ai farmaci, che sarebbe efficace in una percentuale di pazienti compresa tra il 50 e il 70%. L’effetto sarebbe temporaneo in molti di loro (poco meno di quattro su dieci). Un altro impiego classico è per la catatonia: sebbene non ci siano molti studi, c’è accordo sul fatto che possa essere utile, e qualcosa di simile vale per la schizofrenia resistente ad altri trattamenti, o per la mania.

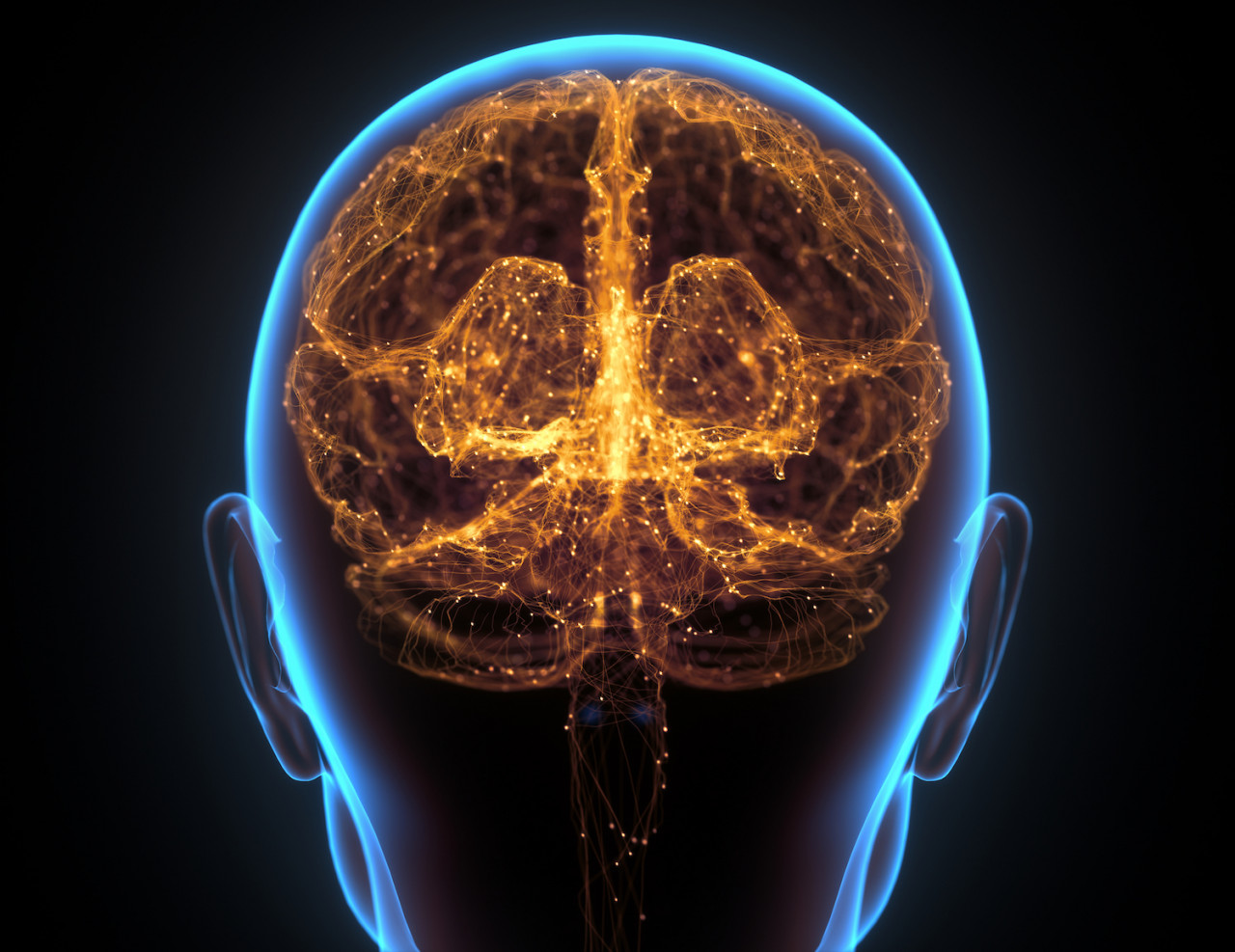

Oggi, di solito, si applicano sul cranio del paziente tra i 70 e i 120 volt, che generano circa 800 milliampere di corrente diretta tra i due elettrodi, per una durata che può andare da circa 100 millisecondi fino a sei secondi (i protocolli più usati applicano la corrente per 0,5-1,5 millisecondi), sia in forma bilaterale (applicando gli elettrodi da entrambi i lati) sia in forma monolaterale. Va però tenuto presente che, a causa della consistenza delle ossa del cranio, e della sua impedenza, che è cento volte quella della cute, solo circa l’1% della corrente generata arriva al cervello.

IL PARERE DELL’ESPERTO - Fin qui la storia di un percorso durato secoli. Ma che cosa ne pensa chi oggi la utilizza? Assedio Bianco lo ha chiesto ad Andreas Conca, psichiatra e docente universitario a Bolzano, che spiega: «Premettiamo un aspetto cruciale: la TEC è una delle possibili forme di intervento, tra le quali rientrano anche la psicoterapia, i farmaci, la psicoeducazione, l’arte-terapia, ma tutte devono essere incentrare su un cardine fondamentale: la relazione tra medico e paziente. Quando si instaura la fiducia reciproca, tutto diventa possibile. Il setting, cioè il contesto nel quale viene proposta e poi attuata la TEC, è molto più accogliente e orientato al dialogo rispetto a qualche decennio fa. L’utente è attivamente coinvolto, e di solito reagisce bene all’idea di sottoporvisi, se gli si spiega come funziona, specificando che il tutto dura un quarto d’ora. Noi, a tale scopo, utilizziamo anche alcuni video dimostrativi. E la reazione è sempre questa: tutto qui?».E poi c’è l’aspetto sicurezza, che in passato ha tenuto lontani molti pazienti che avrebbero potuto beneficiare della terapia. Ma, anche in questo caso, la situazione è completamente diversa, nella psichiatria moderna. «Con l’anestesia il profilo di sicurezza è diventato ottimo - spiega ancora Conca. - L’anestesia breve che si fa per la TEC è equivalente a quella che si fa per l’estrazione di un dente. Dunque il rischio è bassissimo. Inoltre negli anni abbiamo appreso che, a livello cerebrale, il rischio di danni non è analogo a quello di una crisi epilettica spontanea, perché una crisi epilettica indotta non può portare danni cerebrali, al contrario di quella spontanea».

Ciò che è cambiato in modo radicale è il ruolo del paziente, che emerge anche in racconti come quello fatto da Emanuel Carrère in Yoga (Adelphi), figlio di un approccio totalmente diverso a questa terapia. Restano, comunque, molte resistenze, anche tra gli psichiatri, probabilmente per un retaggio culturale ancora presente, e soprattutto per la scarsità di prove di efficacia basate su numeri ottenuti in sperimentazioni condotte secondo i canoni della ricerca scientifica moderna. Anche se, specifica Conca, in un ambito così delicato è difficile applicare le rigide regole delle sperimentazioni cliniche dei farmaci e, d’altro canto, decenni di esperienza hanno portato a maturare alcune convinzioni e prassi. Ancora Conca: «Personalmente credo che 85 anni di applicazione della TEC ne abbiamo mostrato l’efficacia, ci abbiano fatto conoscere gli effetti collaterali e il profilo di sicurezza. Quindi è un intervento assolutamente moderno che rispetta tutti gli standard attuali e che viene applicato soprattutto per i disturbi affettivi, schizofrenici e di tipo catatonico. È anche una possibilità terapeutica per i disturbi schizofrenici e affettivi gravi durante la gravidanza (senza gli effetti negativi che certi farmaci possono avere sul feto, ndr)».

Ciò che ancora manca alla TEC è, probabilmente, un supporto scientifico più robusto, che aiuti una volta per tutte a delimitarne il campo di azione, e a indicarne potenzialità e rischi senza ambiguità, affinché diventi uno strumento terapeutico come altri, da proporre al paziente nelle circostanze opportune.

Data ultimo aggiornamento 9 aprile 2024

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco