MALATTIE REUMATOLOGICHE

Una risalita a passi da canguro

di Raffaele Convertino

“Facile è la discesa all’Averno” diceva il poeta latino Virgilio, ma difficile è la risalita. Ed è proprio così. Soprattutto se a generare il nostro piccolo inferno privato siamo noi stessi, magari senza accorgercene. Il che è esattamente ciò che è accaduto a me quando, per dieci anni, ho rinnegato la mia malattia, l’artrite reumatoide giovanile, cercando di illudermi di essere sano, di non avere più problemi.

In realtà, mentre ci ero immerso fino al collo, non mi sembrava neanche tanto un inferno, semmai un limbo, una specie di vacanza dallo “status” di malato. Ma dentro di me sapevo che prima o poi tutte le responsabilità e le verità negate si sarebbero ripresentate e mi avrebbero mostrato un conto piuttosto salato da pagare.

Intanto però, intorno ai diciassette-diciott’anni, smisi i panni del malato e trasformai la mia patologia in un “rimosso”, un tabù di cui non parlare mai. Niente più viaggi a Milano, verso quella che per tanto tempo era stata la mia seconda famiglia all’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, niente più flebo, siringhe e camici bianchi. Eravamo tutti esausti, io e la mia famiglia. Dopo i tanti anni di pellegrinaggi e i continui ricoveri che avevano costellato la mia travagliata infanzia nessuno ce la faceva più.

Non che non mi curassi per nulla. Continuavo meccanicamente a prendere i soliti farmaci e a fare un po’ di fisioterapia. Ma eseguivo gli esercizi in un rituale stanco, svuotato ormai di significato. Anche il mio fisioterapista era demotivato e molto pessimista rispetto alla possibilità per me di sottopormi eventualmente a un intervento risolutivo. Del resto si sa: attiriamo sempre persone in grado di confermare l’idea di noi stessi e del mondo che ci siamo costruiti. Io volevo accanto qualcuno che mi radicasse nella mia inerzia? Bene, l’avevo trovato. Mi crogiolavo in quel non fare, in quell’evitare di prendere decisioni faticose e impegnative.

L’artrite del resto sembrava un po’ in letargo, non aveva sfoderato i suoi artigli in quegli anni e mi permetteva così di continuare in quella farsa tragicomica che era diventata la mia vita. Finite le superiori mi illusi di poter frequentare l’Università. Così mi iscrissi a Giurisprudenza. Ma mi muovevo a fatica e il viaggio da Fasano, il mio paese, a Bari era troppo lungo. Dovetti rinunciare.

Mi rinchiusi in casa e mi inventai un’attività da poter svolgere senza dovermi spostare. Cominciai a scrivere al computer le tesi di laurea, mettendo su una specie di tipografia casalinga. Mi muovevo da una stanza all’altra col girello o usando la sedia da studio con le ruote. Solo alla sera uscivo ogni tanto e gli amici mi portavano in braccio. Ero pigro, non usavo quasi più i tutori per sostenere le gambe, rifiutavo l’idea della sedia a rotelle, ma stavo diventando sempre meno autonomo.

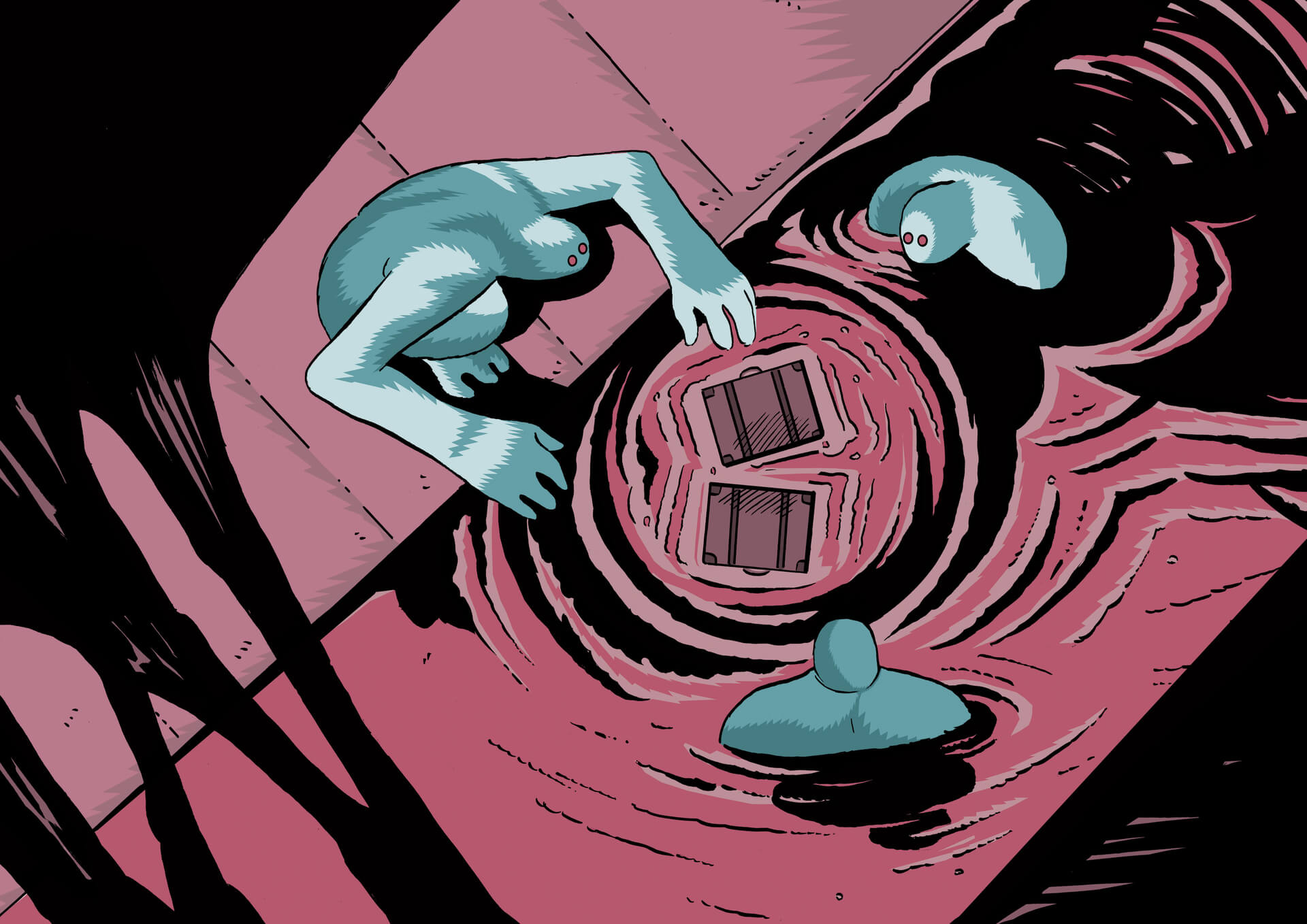

E se durante il giorno la recita funzionava, di notte però ero tormentato dagli incubi. O forse erano sogni premonitori. Sognavo di essere disteso su un lettino operatorio, le luci bianche come fanali sparati in faccia e i medici curvi sul mio corpo con il bisturi in mano, pronti a operarmi. Mi svegliavo nel buio, di soprassalto, pieno d’angoscia. L’inconscio mi parlava chiaramente. E piano piano cominciai ad ascoltarlo.

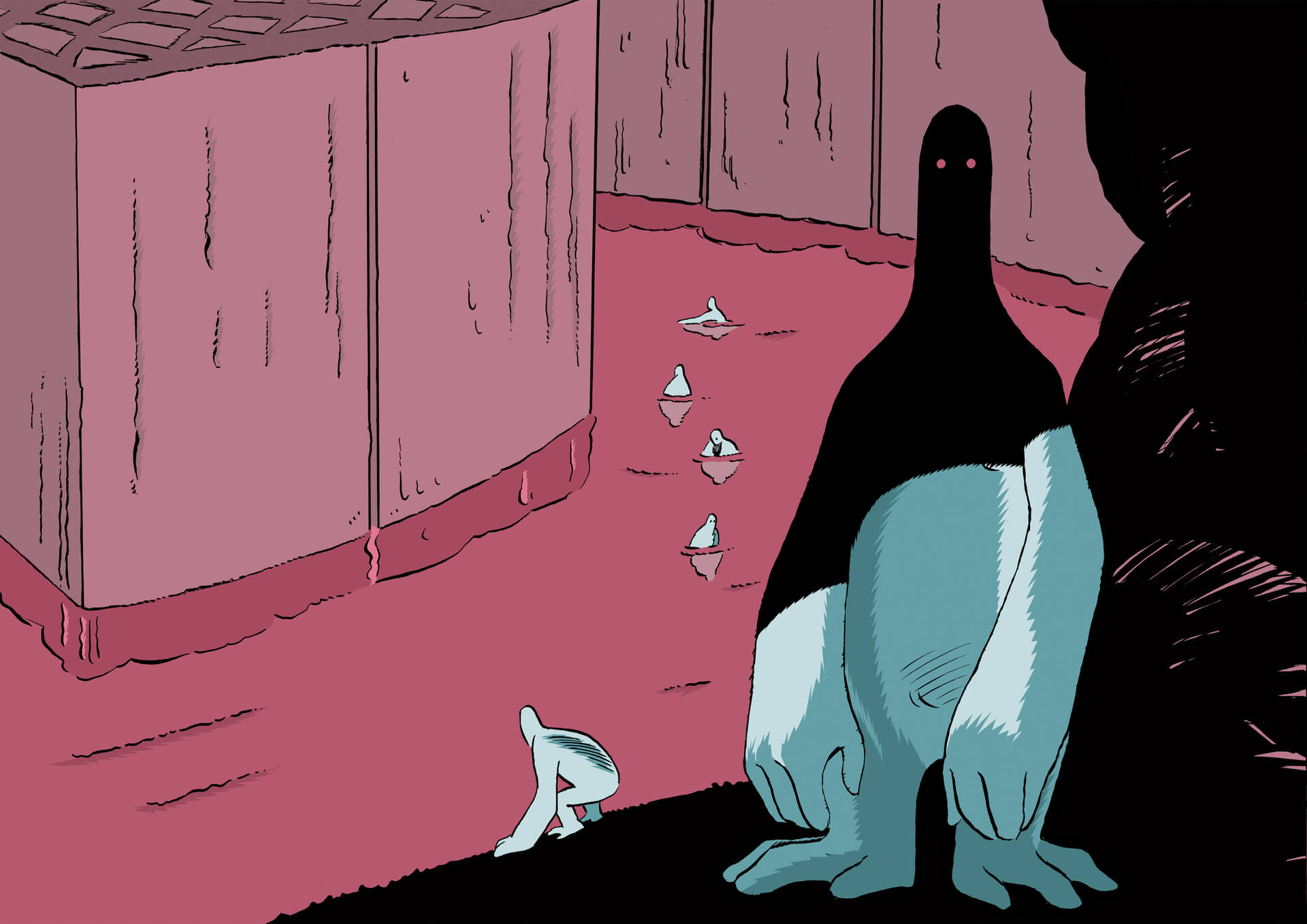

Dopo otto anni di totale passività, nel ’99 presi la prima decisione costruttiva sulla mia salute. Cambiai fisioterapista. E arrivò lei, la donna che è diventata il motore del mio riscatto. Colei che ha teso una mano in fondo al mio baratro di inettitudine e mi ha tirato su, riportandomi alla voglia di agire, restituendomi a me stesso. Lo ha fatto con rispetto, in punta di piedi e senza giudicarmi.

Ha cominciato pazientemente a rafforzare con gli esercizi la muscolatura delle gambe e a farmi riprendere l’uso dei tutori di ferro sotto ai pantaloni. Ricordo bene quelle fibbie che urtavano sulla pelle e mi facevano male, ma questa volta tenni duro. All’inizio mettevo i tutori solo durante le sedute di fisioterapia, poi ricominciai a usarli regolarmente. Così potevo camminare per un po’, anche se con grande fatica.

Imparai pure a fare le scale da solo con la “tecnica del canguro” per scendere e con quella dello "scalatore" per salire. Ovvero: per scendere saltavo il gradino come un canguro, facendo forza sulle stampelle. Infatti, poiché i tutori mi bloccavano le ginocchia, l’unica strategia per superare un dislivello era quella di saltarlo. Per salire invece mi acchiappavo al passamano col braccio sinistro e mi tiravo su con forza, utilizzando anche la spinta del braccio destro sulla stampella. In modo simile a uno scalatore, appunto. Insomma stavo gradatamente riconquistando una mia autonomia e di conseguenza cresceva pure la mia autostima. Nessuno doveva più portarmi in braccio su per le scale. La risalita era iniziata. E la scala ne era una metafora evidente.

Ma l’appuntamento col destino mi aspettava dietro l’angolo. Nel maggio del 2000 la tigre che aveva affilato le unghie nel buio mi assalì di nuovo dopo tanto tempo. All’inizio sembrava solo una brutta influenza. Nessuno osava pronunciare quel nome che avevamo evitato per tanto tempo. Artrite reumatoide. La belva che si era mangiata la mia infanzia e buona parte della mia adolescenza. Ancora i miei familiari e io non avevamo sfilato la nostra testa di struzzi dalla sabbia.

Venni ricoverato all’ospedale di Fasano nel reparto di medicina generale. E anche questa volta il mio inconscio fu più saggio di me. Ebbi una specie di sogno a occhi aperti, una visione. Mi distaccai come da me stesso, mi vidi dal di fuori, immobile e pallido in quel letto d’ospedale. E udii la mia voce dire queste parole: “Sei ridicolo Raffaele. Cosa fai qui?! Non hai ancora capito che devi prendere in mano la situazione?”

Gli incubi mi tormentavano di continuo. E non era solo a causa di quella febbre che non mi dava tregua da più di venti giorni. No. Era un ritorno di dignità, un ritorno alla vita. Affrontai mio padre, impaurito, rinunciatario, e gli dissi che dovevo andarmene da lì, che dovevo farmi visitare da un reumatologo. Così fu.

Il reumatologo mi fece una lunga predica, mi rimproverò severamente, per essermi tanto trascurato. Io accettai la predica a occhi bassi, poi gli risposi. “Ho preso un po’ di ferie dalla malattia. Ma ora sono tornato al lavoro e sono disposto a impegnarmi.”

Mi spiegò che in quegli anni di oblio mi ero perso tante cure nuove, ma che si poteva provare una sperimentazione. Venni sottoposto a una terapia potentissima e superai quella violenta riacutizzazione dell’artrite.

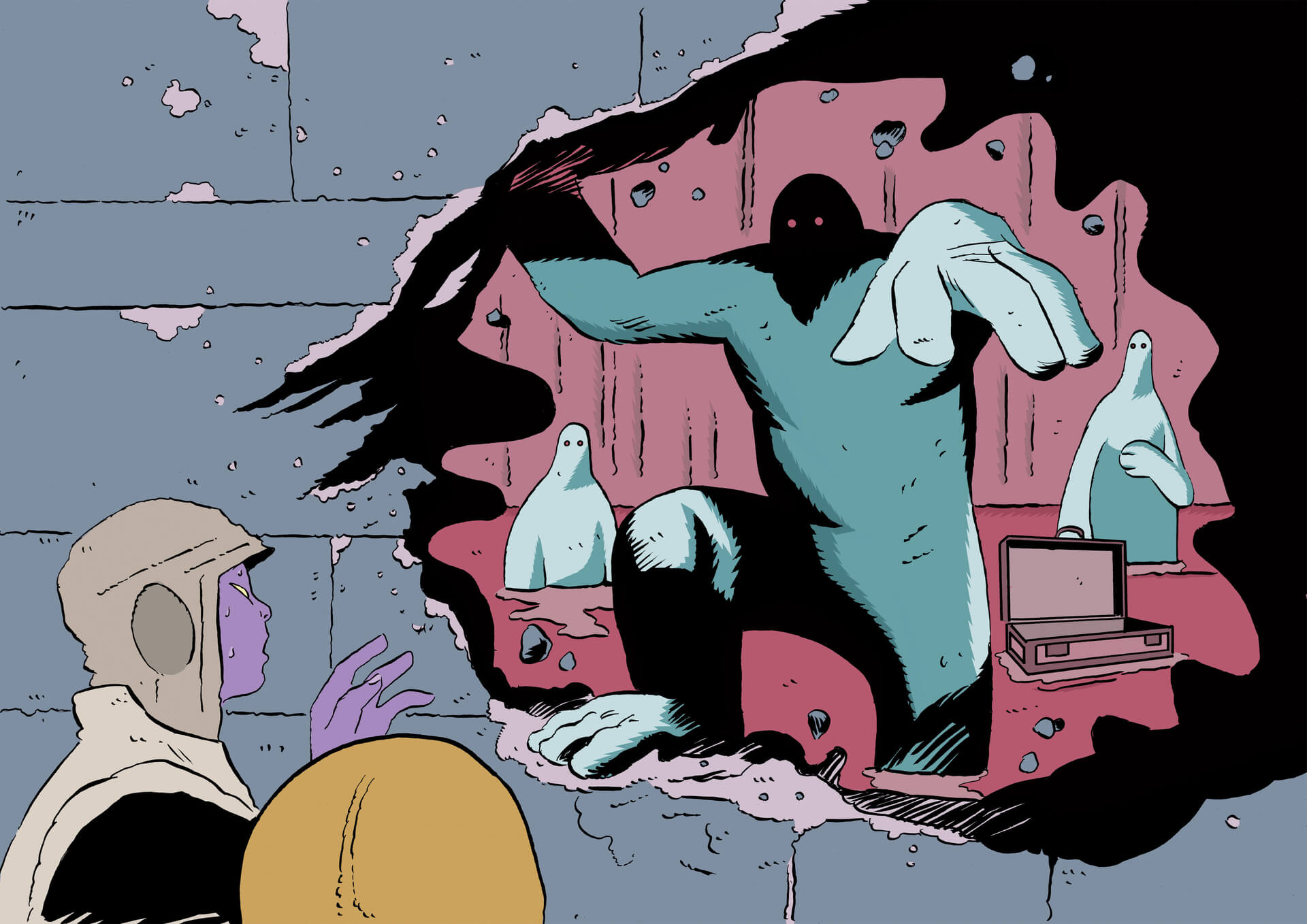

A quel punto avevo ripreso in mano la mia vita. Una strada che si poteva percorrere solo in una direzione. Telefonai alla dottoressa del Gaetano Pini che mi aveva seguito sin da bambino e che non vedevo da dieci anni. Casualmente doveva venire a Bari per un convegno proprio in quei giorni, così ebbi l’occasione di mostrarle le mie lastre. Lei le portò a Milano e le fece vedere al chirurgo. Poi mi telefonò e mi disse che il chirurgo voleva incontrarmi.

Fu un viaggio emozionante. Mi sentivo finalmente nel flusso della vita, fabbro del mio destino. Non dimenticherò mai quel primo incontro col dottor Viganò. Avevo il cuore in gola quando gli chiesi se poteva operarmi. E mi esplose fuori dal petto per la gioia quando lui mi rispose di sì.

“Certo – mi spiegò – devi essere molto motivato, perché non sarà un percorso facile. Gli interventi protesici sono molto invasivi e perderai parecchio sangue. Infatti dovrai depositarne preventivamente per le autotrasfusioni. Saranno quattro operazioni successive: prima anca sinistra, poi ginocchio sinistro. In seguito anca destra e infine ginocchio destro. Non ti puoi fermare a metà. E la riabilitazione sarà durissima. Ricordati che in casi come il tuo il chirurgo fa il trenta per cento del lavoro ma il settanta lo fa il paziente.”

Gli risposi senza esitare. Ero pronto. Avevo attraversato un purgatorio di dieci anni, mi ero nascosto dalla vita troppo a lungo. Ero più che pronto.

Mi preparai con una disciplina quasi militare per l’intervento. Per mesi andai regolarmente in piscina e feci molta fisioterapia. Intanto uscivo con i tutori e mi sentivo molto sereno.

Nel dicembre del 2001 andai da solo in treno a Milano per incontrare l’ingegnere che stava realizzando le mie protesi e fu per me un’immensa conquista.

A febbraio del 2002 mi sottoposi al primo intervento e a maggio appoggiai a terra la mia gamba sinistra “rinnovata”. A novembre fui in grado di caricare il peso anche sulla gamba destra.

Finalmente dopo tredici anni tornavo a camminare! Un’emozione violenta. Da togliere il respiro.

Mi buttai nella riabilitazione con l’accanimento di un lupo affamato. La mia era fame di vita, di tutto ciò che mi ero perso nei lunghi anni di inerzia e abbandono.

In breve lasciai anche le stampelle. Il dottor Viganò mi disse con le lacrime agli occhi che non aveva mai visto un recupero così veloce.

Da lì in poi la mia risalita non si è mai fermata. Ho preso la patente e ora guido la macchina. Adoro viaggiare, vedere il mare. Voglio anche comprare una casa sul mare.

Collaboro con l’Apmar (Associazione Persone con Malattie Reumatiche) per aiutare e sostenere chi soffre della mia stessa patologia. Ho scoperto di avere una grande predisposizione all’ascolto degli altri, così mi sono messo a studiare e ho conseguito un master in counseling. Ora sono diventato counselor per varie associazioni. Mi occupo in particolare di come ritrovare e mantenere il benessere nella disabilità. E lo faccio con immensa passione.

L’amore? Sì. Da quando ho recuperato la mia combattività mi sono anche innamorato un paio di volte e ho vissuto qualche storia d’amore, anche se ancora non ho trovato la donna della mia vita.

Ma, come si dice, se andiamo positivi incontro al mondo, il mondo verrà positivo incontro a noi.

(testimonianza raccolta da Patrizia Tamarozzi)

Data ultimo aggiornamento 16 luglio 2015

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco