RICERCA

Trovati due nuovi tasselli

nel “rompicapo” della SLA

di Camilla Stefanini

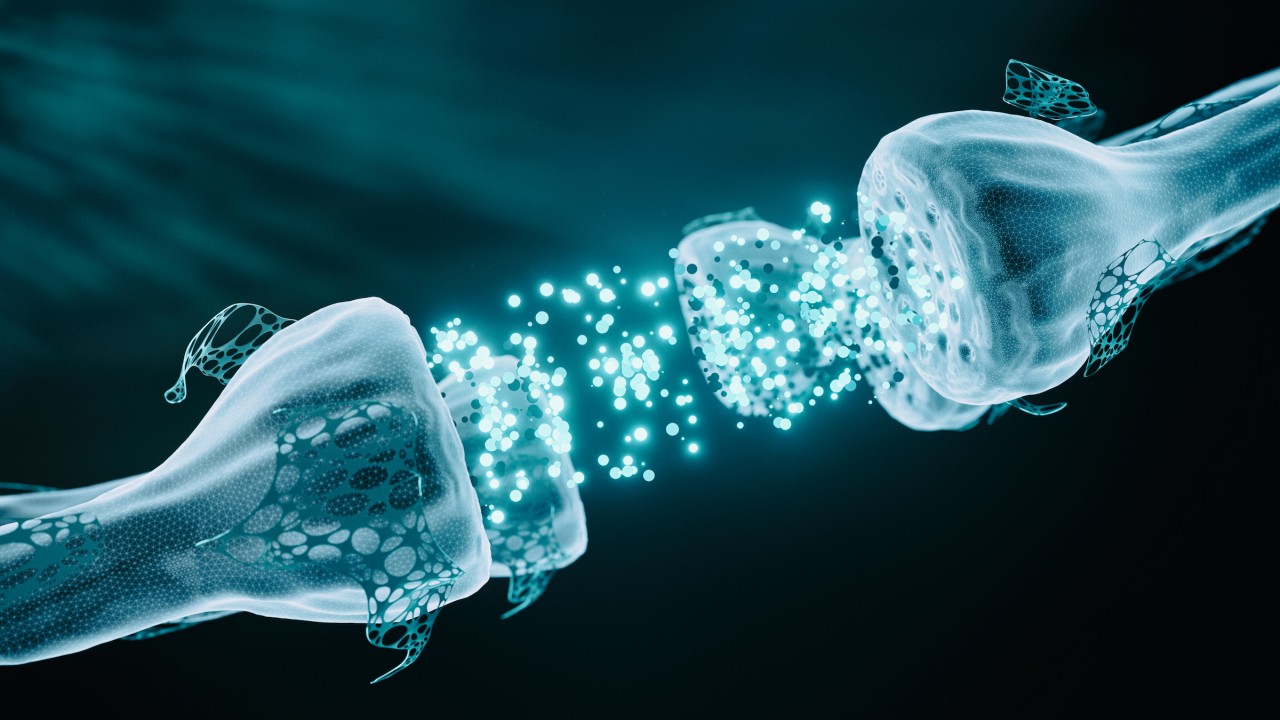

Sono stati aggiunti due tasselli al complicato puzzle della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), malattia neurodegenerativa che si manifesta con una progressiva perdita dell’attività dei muscoli volontari, fino alla paralisi dei muscoli respiratori. Si sa che ciò è dovuto alla degenerazione dei motoneuroni, cioè delle cellule nervose che connettono il cervello ai muscoli (con conseguente collasso della comunicazione neuronale), ma cause e meccanismi precisi sono ancora poco noti. Tuttavia due recenti studi, uno condotto all’Università di Harvard (Stati Uniti), l’altro condotto all’Università di Malta, hanno permesso di individuare nuovi fattori convolti nei meccanismi patogenetici della malattia, che potrebbero essere importanti per chiarire il quadro. Secondo i ricercatori, potrebbero anche rivelare potenziali strade per nuove terapie. Al momento, infatti, non vi sono ancora terapie in grado di modificare significativamente la progressione della malattia

«In questa complessa malattia entrano in gioco moltissimi meccanismi, e questi due studi evidenziano l’importanza della componente genetica e di quella immunitaria» - spiega ad Assedio Bianco la professoressa Letizia Mazzini, neurologa e responsabile del Centro SLA presso l’Ospedale Maggiore di Novara, centro di riferimento nazionale e internazionale per la diagnosi, la cura e la ricerca delle malattie dei motoneuroni.

Lo studio dell’Università di Harvard, pubblicato lo scorso 19 aprile sulla rivista scientifica Neuron, del gruppo Cell (e anticipato online il 13 marzo), mette in evidenza l’importanza del sistema immunitario nella genesi della malattia. Purtroppo non è ancora ben definito quando il sistema difensivo dell’organismo agisce come meccanismo di difesa, e quindi come reazione positiva per il motoneurone, e quando invece agisce in modo dannoso per il neurone. Lo studio si è concentrato sulle proteine gasdermine, un gruppo di molecole importanti nel processo di morte cellulare "regolata" dall’organismo stesso, a cui vanno incontro cellule gravemente danneggiate durante un’infiammazione, o “piroptosi”. I ricercatori hanno osservato che l’inattivazione di una in particolare di queste proteine presente soprattutto nelle cellule nervose, la gasdermina E, nei topi rallenta l’avanzamento della malattia. Gli animali con gasdermina E non funzionale, infatti, nonostante fossero malati di SLA, presentavano motoneuroni più integri e meno danneggiati rispetto ai motoneuroni di topi malati che avevano la gasdermina E "regolare". Come si può spiegare tutto questo?

In chi soffre di SLA solitamente si osserva un danno a livello dell’assone (una porzione dei neuroni essenziale per la trasmissione del segnale elettrico), che si ritrae e si atrofizza, per cui si perde la connessione tra neuroni e muscoli. Questo fenomeno, osservato direttamente in laboratorio dal team di Harvard, sarebbe guidato proprio dalla gasdermina E, con un meccanismo complesso. Proviamo a descriverlo: la proteina amplifica i segnali di allarme andando a colpire i mitocondri degli assoni neuronali. Questi organelli funzionano da centrali energetiche per le cellule, e sono essenziali per il mantenimento degli assoni.

MOLECOLE COINVOLTE ANCHE NEI TUMORI - «Le gasdermine - spiega Letizia Mazzini - sono già dei potenziali target terapeutici anche contro i tumori, ma con un meccanismo contrario: nel cancro, vorremmo potenziare l’effetto delle gasdermine per attivare il sistema immunitario e bloccare la crescita cellulare, attivando la morte cellulare; mentre nel caso della SLA vorremmo inibire le gasdermine per salvare il neurone dalla morte cellulare. Lo studio dell’Università di Harvard è quindi molto interessante poiché evidenzia come grazie a grandi collaborazioni scientifiche si possono ottenere risultati che possono rivelarsi utili anche per patologie molto diverse tra loro, dal cancro alle malattie neurodegenerative».

Anche se, secondo i ricercatori, è ancora presto per parlare di un bersaglio terapeutico, si tratta comunque di un contributo importante per la comprensione del funzionamento della SLA.

ATTENZIONE ALLA GENETICA - Nello studio dell’Università di Malta, pubblicato il 20 marzo dalla rivista scientifica Neurobiology of Aging, gli autori hanno invece puntato l’attenzione sulle varianti di un gene chiamato SCFD1 (il gene, lo ricordiamo, è un tratto del DNA in grado di codificare una proteina). È noto da tempo che le alterazioni del gene SCFD1 possono essere un importante fattore di rischio della SLA, ma con un ruolo finora poco compreso. Per capire più in dettaglio il ruolo di questo gene, i ricercatori di Malta hanno disattivato il gene nei moscerini della frutta, e hanno poi osservato che questi insetti sviluppavano una ridotta mobilità, tipica della malattia, e - come succede nei pazienti con la SLA - una perdita di contatto tra i neuroni e i muscoli. Da analisi più approfondite è emerso che lo spegnimento di questo gene porta a una regolazione sbagliata di diversi meccanismi generali di formazione e aggregazione delle proteine. L’accumularsi di proteine disfunzionali sarebbe quindi la causa di un’aumentata suscettibilità alla malattia.

«Quello che non è chiaro - dice Letizia Mazzini - è se questi accumuli di proteine siano una causa del danno della malattia, oppure se siano un risultato dei meccanismi della malattia stessa. Intervenire su questo gene per attivare i meccanismi che possono “ripulire” i motoneuroni da questi accumuli proteici rappresenta un’importante strada terapeutica».

Come spiega Mazzini, oggi sappiamo che circa il 18 per cento dei pazienti presenta una mutazione genetica in 4 dei 40 geni al momento identificati come corresponsabili. «Per questo sono fondamentali gli studi basati su grandi collaborazioni - ribadisce l’esperta - che in questo modo possono raccogliere il maggior numero di campioni di DNA e identificare tutti i possibili geni coinvolti. Il problema è che per molti di questi non è ancora chiara la relazione tra gene mutato e malattia, e lo stesso vale per il gene SCCF1».

Anche nel caso dello studio dell’Università di Malta si tratta di un inizio, più che di un traguardo, ma secondo Letizia Mazzini nelle aziende farmaceutiche e biotech c’è grande interesse per il settore della terapia genica, e per i 4 geni più importanti coinvolti nella SLA potremmo non essere troppo distanti da una terapia. Purtroppo, però, questo interessa solo una piccola parte dei pazienti (come dicevamo, solo il 18 per cento dei malati di SLA presenta un’accertata serie di mutazioni genetiche), ma anche per gli altri sono in corso numerosi trial clinici, lungo diversi ambiti terapeutici. La speranza, conclude Letizia Mazzini, «è legata alla disponibilità di più farmaci che intervengono su più meccanismi patogenetici della SLA. Questo potrà portare a una politerapia in grado di cronicizzare la malattia, un po’ come la chemioterapia per i tumori, e rallentarne la rapida progressione».

---

(Nell’immagine in alto, dell’agenzia iStock, una sinapsi - cioè il punto di contatto - fra due neuroni, che permette a queste cellule di comunicare fra loro)

Data ultimo aggiornamento 2 maggio 2023

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco