NATURE

Ecco i dati scientifici che smentiscono

la versione di Robert Kennedy jr. sull’autismo

di Agnese Codignola

Lunedì 22 settembre il segretario alla salute del governo degli Stati Uniti Robert Kennedy jr, no vax convinto e sostenitore di varie teorie antiscientifiche, ha convocato i giornalisti alla Casa Bianca e, alla presenza del presidente Donald Trump, ha reso pubblica la sua nuova idea - priva, in realtà, di basi sperimentali: quella che lega l’assunzione dell’antinfiammatorio paracetamolo (da decenni consigliato alle donne incinte in tutto il mondo proprio perché ritenuto sicuro, dopo numerosi test) all’autismo, e propone la leucovorina (un derivato dell’acido folico usato nelle cure antitumorali e appena ri-approvato dalla Food and Drug Administration dopo un ritiro durato anni, guarda caso) per la terapia. Ma nessuna delle due affermazioni è stata dimostrata con prove verificabili, e i presunti danni indotti dal paracetamolo, in particolare, sono stati più volte smentiti da studi che hanno coinvolto milioni di persone, nonché, poche ore dopo le dichiarazioni di Kennedy, da OMS e Unione Europea. Ma questo è il modo di agire del segretario alla salute statunitense: si convince di qualcosa, e cerca di farlo diventare realtà. Tutte le associazioni mediche si sono immediatamente scagliate contro questo metodo pericoloso, e del tutto infondato, consigliando alle donne in gravidanza di continuare a usare il paracetamolo secondo necessità (sia pure alla dose più bassa possibile e per il periodo più breve possibile).

Nelle scorse settimane lo stesso Kenendy aveva indetto un’altra conferenza stampa per presentare un suo nuovo, "grande progetto". E lo aveva fatto nonostante la direttrice dei Centers for Control Diseases (CDC) di Atlanta, la più importante agenzia federale attiva soprattutto sul fronte delle malattie infettive, Susan Monarez, nominata a luglio, si fosse rifiutata di avallare quel piano, e di licenziare decine di dirigenti che la pensavano come lei. Monarez è stata rimossa. E il piano oggetto della conferenza stampa, chiamato Autism Data Science Initiative (ADSI), è stato ufficialmente avviato, e finanziato con 50 milioni di dollari. Nel frattempo, molto più denaro è stato sottratto all’assistenza dei bambini autistici più poveri, ai docenti di sostegno e a progetti di ricerca che, in molti casi, andavano avanti da anni e avevano già contribuito ad avere un’idea più chiara di che cosa sia e quali siano le possibili cause della malattia.

Ma Kennedy ha una sua idea e, contraddicendo una regola basilare della ricerca, quella del cosiddetto bias di aspettativa, e cioè il fatto che non si deve mai avere in mente l’esito di uno studio prima di avere i risultati, perché il rischio è di fraintendere ciò che si trova, ha affermato due cose non corrispondenti al vero, in merito all’origine dell’ADSI.

La prima è che sarebbe in corso un’epidemia di autismo. A sostegno, Kennedy ha dichiarato che nel 2000, tra i bambini di otto anni si segnalava un caso su 150, mentre nel 2022 i casi erano uno su 31. Come vedremo, anche se c’è un aumento di diagnosi, questi numeri non sono i più attendibili, e le spiegazioni della crescita sono chiare. E non c’è nessuna epidemia. La seconda è che la causa della presunta epidemia sarebbe da cercare in una fantomatica “tossina ambientale” (ecco il bias: nulla lo suggerisce), che il progetto scoprirà.

All’annuncio, la rivista scientifica Nature ha risposto con un lungo articolo scritto da Helen Pearson, senior editor, che ha illustrato nel dettaglio lo stato attuale delle conoscenze scientifiche sull’autismo, intervistando numerosi esperti, demolendo gli argomenti citati da Kennedy e chiarendo i diversi aspetti di una questione assai complessa.

Dopo decenni di studi, infatti, ciò che appare evidente è che i fattori esterni (come le ipotetiche tossine), se hanno un ruolo, ne hanno uno minoritario: ciò che più conta, e di gran lunga, sono i geni. E, in ogni caso, ignorare centinaia di studi condotti nell’arco di decenni su migliaia di persone, che hanno già chiarito molti aspetti dell’autismo, per finanziarne altri che devono portare a una conclusione che, proprio perché forzata, non sarà comunque considerata attendibile, è - secondo molti esperti - un incredibile e immorale spreco di risorse.

Oltretutto, come sottolinea Pearson, le associazioni dei malati e dei familiari, come la Autism Science Foundation di New York, non consultate per la messa a punto del progetto, non sono tutte d’accordo sulla scelta di dedicare così tanto denaro alla ricerca, perché sono convinte che le informazioni più importanti ci siano già, e preferirebbero altri investimenti. E molte di esse si sono sentite offese dall’affermazione, sempre fatta da Kennedy in conferenza stampa, secondo la quale gli autistici non lavorano, non pagano le tasse e sono quindi un problema da risolvere e un peso per la società.

L’INCREMENTO DELLE DIAGNOSI - Su un dato Kennedy ha ragione: negli ultimi anni, in molti Paesi tra i quali Danimarca, Gran Bretagna e Corea del Sud, oltre agli Stati Uniti, si è assistito a un incremento della prevalenza, cioè del numero di persone che vivono con una diagnosi di autismo. Ma, come ha sottolineato Sven Bölte, neuropsichiatra infantile del Karolinska Institutet di Stoccolma, non si tratta affatto di un’epidemia di malattia, ma di un aumento di diagnosi.

I motivi sono chiari e universalmente riconosciuti come tali. Dagli anni novanta, infatti, i criteri diagnostici dell’autismo sono stati ampliati, nei due principali riferimenti internazionali, ovvero il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) statunitense, corretto nel 1994, e l’International Classification of Diseases (ICD), rivisto nel 1990. E le modifiche hanno avuto conseguenze enormi.

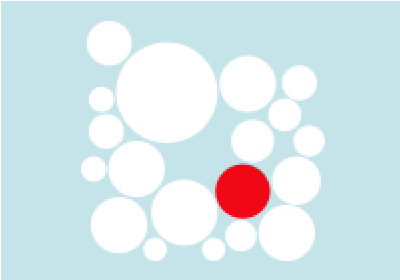

Se prima la diagnosi di autismo era limitata ai bambini e prevedeva di soddisfare parametri piuttosto stringenti, tra i quali i deficit cognitivi e le difficoltà nel linguaggio, ed escludeva la sindrome di Asperger e altri disturbi come quello da deficit di attenzione-iperattività (ADHD), nelle nuove versioni ha compreso tutti coloro che hanno modalità atipiche di comunicazione e interazione sociale, e comportamenti e interessi limitati e ripetitivi e, quindi, ha incluso moltissimi disturbi dalle caratteristiche sfuggenti e tutti coloro che soffrono di Asperger. Una quantità di disturbi che, però, possono portare alla diagnosi di autismo. Per questo oggi si parla di disturbi dello spettro autistico, e per questo il numero di chi rientra nella definizione è esploso.

Secondo Diana Schendel, epidemiologa della Drexel University di Filadelfia, in Pennsylvania, come è emerso dallo studio dei dati danesi, particolarmente dettagliati, il 60% dell’aumento visto dal 1990 a oggi è dovuto all’allargamento dei criteri e alle modalità con le quali le diagnosi sono riportate nei registri ufficiali. Tra l’altro, anche nei progetti di ricerca oggi vengono incluse persone che prima sarebbero state escluse, e anche questo amplia il numero di “autistici”.

C’è poi un altro elemento cruciale, ovvero il comportamento di familiari e insegnanti, molto cambiato negli ultimi anni. Lo stigma, per fortuna, è diminuito, i servizi di supporto sono aumentati e tutto ciò ha fatto sì che insegnanti e genitori diventassero più consapevoli. Oggi entrambe le tipologie di persone, così come altre a contatto con i bambini, cercano più attivamente una diagnosi (o la sua esclusione), talvolta anche per piccoli che un tempo erano solo classificati come difficili o problematici. La conseguenza è che le diagnosi arrivano prima, e in numero maggiore. Tra l’altro, secondo Bölte, un ruolo ce l’ha anche la competizione crescente nelle scuole, che spinge a chiedere prestazioni sempre più elevate, che non tutti i bambini reggono, finendo per essere etichettati come problematici. Lo stesso accade tra gli adulti, spinti a competere sempre di più in ambito lavorativo. Soprattutto tra le ragazze e le donne, storicamente trascurate, ci sono più persone che, sentendosi sopraffatte, si sottopongono a controlli, e per questo l’autismo viene diagnosticato molto più spesso di prima anche in età adulta.

Secondo Schendel, pertanto, la stragrande maggioranza dell’aumento di casi è dovuto alle diagnosi, e alla consapevolezza.

I NUMERI - I dati citati da Kennedy sono ufficiali, ma sono anche stati ottenuti in base a quanto scritto nei registri, cioè in documenti amministrativi, che comprendono, oltre a chi ha avuto una diagnosi, anche chi è idoneo ad avere un supporto scolastico dello stesso tipo di quello che si fornisce agli autistici. E quersto confonde i dati. Inoltre, come fanno notare numerosi esperti, le diagnosi arrivano da specialisti di diverso tipo, e dunque potrebbero includere i bambini con difficoltà, sì, ma non autistici, inclusi per motivi che non hanno nulla a che vedere con la malattia, per far ottenere loro un supporto. Viceversa, possono comunque esserci autistici non registrati.

Più accurate sono le indagini di popolazione, nelle quali si sottopone ai test specifici un certo gruppo di persone. Su questo tipo di ricerche si basa il rapporto sulle malattie mondiali, il Global Burden of Diseases Study, un riferimento assoluto, secondo il quale nel 2021 la prevalenza era di un caso di autismo ogni 127 persone, pari a un totale di 62 milioni nel mondo o a meno dell’1% della popolazione: un quarto, quindi, rispetto a quanto affermato da Kennedy, e in linea con i dati degli ultimi decenni, o di poco superiore. Un altro studio uscito negli ultimi mesi, che ha combinato i dati dei registri con quelli degli studi di popolazione dei bambini nati in Svezia tra il 1993 e il 2001 e seguiti fino ai 18 anni, e che ha incluso ciò che riferivano i genitori, ha fatto emergere che, anche se i numeri nei registri sono aumentati, i casi riportati dai genitori non lo sono. E questo accade proprio perché si definiscono autistici anche bambini che non hanno deficit cognitivi o disabilità, ma solo difficoltà nelle relazioni sociali.

LE CAUSE - Studiare l’autismo è molto più difficile del previsto, perché il funzionamento del cervello è estremamente complesso. Secondo la stragrande maggioranza di chi ci prova, però, ci sono pochi dubbi sul fatto che, nella malattia, la parte del protagonista sia da assegnare al codice genetico e all’ereditarietà. Uno studio uscito nel 2019 e condotto in cinque Paesi attribuisce alla familiarità l’80% della responsabilità (per intenderci, la stessa importanza che essa ha nel determinare l’altezza di una persona, mentre quella sull’ereditarietà della depressione si fermano al 30-50%). Tuttavia, non esiste “il gene” dell’autismo, ma quelli coinvolti, non si sa ancora bene come, sono decine. Inoltre, in grandi studi di popolazione, sono state identificate numerose mutazioni che compaiono già a livello di gameti (spermatozoi e ovociti), e che vengono trasmesse ai figli. Ciascuna ha un effetto minimo, e non sufficiente, ma se si verifica insieme ad altre condizioni può aumentare la probabilità. Queste varianti sarebbero responsabili del 10-20% dei casi, e potrebbero essere favorite da alcuni fattori esterni.

Su questi ultimi fattori il dibattito è piuttosto vivace, ma tutti i ricercatori escludono qualunque ruolo per i vaccini o per loro componenti come l’alluminio. Non ci sono dubbi, su questo, nella comunità scientifica.

ALTRI FATTORI DI RISCHIO - Uno dei fattori esterni più citati come possbili responsabili parziali è l’età media più avanzata dei genitori, una tendenza che si registra in tutto il mondo. In effetti, i gameti possono avere maggiore facilità a sviluppare quelle mutazioni, chiamate de novo.

Analogamente, alcune infezioni contratte in gravidanza potrebbero avere una responsabilità, secondo alcuni studi, così come l’inquinamento atmosferico cui è esposta la madre. Per esempio, una ricerca uscita pochi mesi fa e condotto su 8.000 bambini ha suggerito questa associazione, anche se altri hanno portato a conclusioni contraddittorie.

C’entrano poi, forse, malattie della gestazione come il diabete gravidico e l’obesità, e l’assunzione di alcuni farmaci come gli antidepressivi o la carenza di acido folico. Tuttavia, anche per questi fattori, non ci sono certezze, perché i dati finora sono troppo disomogenei, essendo gli studi di questo tipo difficilissimi da condurre, e spesso viziati dalle troppe variabili.

Gli esperti, comunque, ritengono che non esista una sola causa ambientale prevalente, ma che ciascuna di quelle citate possa dare il suo contributo.

GLI ALTRI STUDI IN CORSO - Per vederci più chiaro, un consorzio europeo pubblico-privato ha lanciato una grande ricerca che parte dai tratti comuni a tutte le forme, più che da ogni singola variante. L’AIM -2 TRIALS, partito nel 2018, si protrarrà fino al 2026, e coinvolge 50 centri di ricerca in tutto il continente, per esempio cercando di capire perché, nel cervello degli autistici, i livelli di glutammato (un neurotrasmettitore) siano particolarmente bassi.

Un altro grande progetto, chiamato GEARS Autism Center of Excellence network, è invece statunitense, e sta analizzando le informazioni relative a 175.000 persone di USA, Canada e Danimarca alla ricerca di legami con diversi fattori ambientali e i geni.

Per quanto riguarda l’Autism Data Science Initiative di Kennedy, si teme che parta da pregiudizi, e anche per questo nello scorso mese di aprile 250 esperti hanno firmato una dichiarazione preoccupata, per sostenere studi rigorosi e non viziati da fake news. In essa si denuncia, tra l’altro, anche il rischio di violazione della privacy (visto che ADSI sfrutterà i dati dei registri senza chiedere cinsenso), e soprattutto un taglio dei finanziamenti ad altri studi e iniziative.

Nei primi mesi del 2025, la ricerca sull’autismo negli USA ha ricevuto 62 milioni di dollari in meno rispetto allo stesso periodi del 2024, e i tagli all’assistenza sono stati drammatici. I 50 milioni di ADSI non compensano affatto quanto sta accadendo.

Infine, tutte le associazioni denunciano di non essere state consultate o coinvolte nella progettazione, mentre finora avevano contribuito a individuare le priorità per i malati e le famiglie.

Il rischio, conclude Pearson, che vedono molti, è non solo di non fare passi in avanti, ma di farne molti, e gravi, all’indietro, vanificando anni di progressi.

Intanto, più di cento progetti hanno aderito al bando di Kennedy. Tra gli aspiranti figurano tutte le principali università degli Stati Uniti, dalla Columbia ad Harvard fino a quelle della California. Ne saranno selezionati 25, entro settembre.

Data ultimo aggiornamento 23 settembre 2025

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco