NUOVE IPOTESI

Endometriosi, la "colpa" non è degli ormoni

ma del sistema immunitario?

di Agnese Codignola

Molte donne soffrono di endometriosi, una malattia provocata dalla crescita di tessuto simile a quello dell’endometrio (la mucosa che riveste la parete interna dell’utero) al di fuori della cavità uterina, sulle membrane del peritoneo, sulle ovaie e perfino sulle pareti dell’intestino. Si stima che circa una donna su dieci ne sia affetta, e vada incontro per anni a sintomi quali dolore acuto e cronico, dolore durante le mestruazioni e i rapporti sessuali, la defecazione o la minzione, e infertilità: circa il 33% delle donne con endometriosi sarebbe sterile. Eppure, fino a pochissimo tempo fa, sulle cause di questa patologia si sapeva ben poco, e si puntava quasi esclusivamente sull’azione degli ormoni sessuali (estrogeni e progesterone). Allo stesso modo, le terapie erano focalizzate a combattere i sintomi dolorosi, più che a curare.

Il motivo è chiaro: la ricerca è stata sottofinanziata per decenni, così come l’endometriosi è sempre stata misconosciuta e avvolta da uno stigma che perdura ancora oggi. Per dare un’idea, tra il 2010 e il 2024 i National Institutes of Health (NIH) statunitensi, che sono sempre stati i principali finanziatori della ricerca di base a livello mondiale, hanno dedicato allo studio dell’endometriosi solo 14,5 milioni di dollari all’anno, pari allo 0,039% del budget medio.

In media, per una diagnosi – che ancora oggi arriva solo quando si interviene chirurgicamente – ogni donna aspetta sette anni.

Negli ultimi tempi, però, la situazione sta cambiando, e nuove ricerche hanno dimostrato che, almeno in parte, l’endometriosi potrebbe essere il risultato di un malfunzionamento del sistema immunitario. Un’interpretazione del tutto inedita, che aveva già fatto ipotizzare sia test diagnostici rapidi, sia possibili terapie, ma che ora potrebbe essere minacciata dai fortissimi tagli imposti dall’amministrazione Trump alla ricerca di base. Al momento, infatti, i NIH finanziano solo 54 progetti (contro, per esempio, i 566 sul tumore al seno), e i tagli potrebbero colpire questo ambito di studio fino a metterne a rischio l’esistenza stessa.

UNA LUNGA STRADA - Il merito delle principali scoperte sul ruolo del sistema immunitario nell’endometriosi è di Katherine “Katie” Burns, dell’Università di Cincinnati (Stati Uniti), una ricercatrice colpita lei stessa da una forma grave della malattia, fin da quando era una bambina di dieci anni, che ha già subito numerosi interventi chirurgici (l’intera esistenza della professoressa Burns è stata segnata dai sintomi e dall’impossibilità di essere curata). La sua storia, insieme a quella dei passi in avanti resi possibili dal suo lavoro, è stata ricostruita in un lungo articolo della rivista Science. E parte da lontano.

LE CELLULE "EMIGRANO" - Il dolore che tipicamente caratterizza l’endometriosi è provocato dalle cicatrici formate dalle masse di tessuto che crescono dove non dovrebbero, infiltrate anche da nervi. La maggior parte delle lesioni si sviluppa sul peritoneo, la membrana che avvolge gli organi addominali, e poi sulle tube di Falloppio, parte degli ureteri, la vescica e l’intestino. Le stesse lesioni si possono formare sulle ovaie, dove diventano spesso cisti assai voluminose chiamate endometriomi, e possono insediarsi in profondità nei tessuti intestinali, della vescica o della vagina, così come sui legamenti che tengono la vagina in posizione. Più raramente si sviluppano sul diaframma, sul fegato, nella cavità toracica e nei polmoni.

Le opzioni terapeutiche comprendono la somministrazione della pillola anticoncezionale, perché il progesterone presente riesce almeno in parte a calmare i dolori, o la via chirurgica, anche se non sempre le lesioni vengono trovate, e non tutti i chirurghi sono in grado di asportarle anche quando le vedono, perché le cellule sono quasi sempre in sedi difficili da raggiungere. Inoltre, anche quando l’intervento riesce perfettamente, la malattia dà spesso recidive.

LE CAUSE DELLA MALATTIA - Per quanto riguarda le cause della formazione delle lesioni, fino a pochissimi anni fa si accettava come unica spiegazione quella data nel 1927 dal ginecologo americano John Albertson Sampson, chiamata della mestruazione retrograda. Secondo tale teoria, il fluido mestruale, molto diverso dal resto del sangue, che nel 5% delle donne scorre anche all’indietro, e nel 90% delle donne lo fa almeno in parte, seminerebbe cellule nella pelvi, passando dalle tube di Falloppio aperte.

Negli ultimi anni l’idea di Sampson è stata però messa in discussione, perché non spiega in che modo si possano formare le lesioni più lontane e profonde. E anche perché non spiega come mai, anche se in un grande numero di donne c’è un certo grado di mestruazione retrograda, solo una piccola parte sviluppa endometriosi.

Un’ipotesi alternativa chiama in causa le cellule staminali progenitrici dell’endometrio: sarebbero loro, secondo questa teoria, a insediarsi in luoghi non adatti, anche prima della pubertà. Da queste cellule si svilupperebbero in seguito le lesioni.

Lo stesso potrebbe avvenire tramite le cellule del peritoneo, che derivano dalle stesse cellule che danno origine all’endometrio, in una fase molto precoce dello sviluppo fetale. Se così fosse, si spiegherebbe ancora meglio la diffusione in tutti gli organi pelvici.

Da qualche anno, per fornire una risposta anche agli aspetti non chiari, alcuni studiosi hanno ipotizzato che fosse coinvolto anche il sistema immunitario: secondo questa teoria, non funzionando a dovere, l’apparato difensivo dell’organismo permetterebbe la permanenza e anzi la crescita di queste cellule fuori sede, invece di eliminarle subito. D’altro canto, è noto da tempo che la cavità addominale delle donne con endometriosi contiene moltissime cellule immunitarie. Si pensava che il motivo fosse proprio un tentativo di reazione alle cellule dell’endometrio fuori sede, ma oggi si ritiene, anche grazie al lavoro pioneristico di Burns, che quelle cellule non si limitino a non reagire adeguatamente. Piuttosto, sostengono e governano la formazione delle lesioni endometriosiche: un capovolgimento totale di prospettiva dunque, che apre opportunità del tutto nuove.

GLI STUDI SUGLI ANIMALI - L’endometriosi si sviluppa solo nelle donne e nei primati, e questo ha sempre rallentato la ricerca, perché non esisteva un modello animale. Uno dei primi sforzi di Burns è stato quindi quello di arrivare ad averne uno, e ci è riuscita iniettando nella cavità peritoneale di topo tessuto uterino frammentato, geneticamente identico, per evitare un rigetto. Lo studio in cui ha descritto il modello, pubblicato nel 2012, ha mostrato che le lesioni tendevano a essere più piccole, meno numerose e meno inclini a crescere se i topi riceventi o quelli donatori erano stati privati del recettore per gli estrogeni: una conferma del ruolo degli ormoni nella malattia e, in particolare, nella crescita delle lesioni. Tuttavia, anche le topoline privi di ovaie, che quindi non avevano quasi ormoni, sviluppavano lesioni, per quanto abbozzate e incapaci di crescere. E questo ha fatto capire a Burns che doveva esserci dell’altro: qualcosa che accadeva nei primissimi giorni dopo il trapianto, e che non aveva nulla a che vedere con gli ormoni.

In quel periodo, peraltro, il settore stava finalmente incontrando maggiore interesse, come dimostra una marcia mondiale per raccogliere finanziamenti, lanciata con successo nel 2014. In quello stesso anno, inoltre, per la prima volta era stato proposto un sistema di classificazione molecolare e uno standard per le caratteristiche patologiche della malattia. Contemporaneamente, era stata lanciata la prima biobanca internazionale, che oggi contiene più di mille campioni raccolti in 66 centri di 24 paesi, e si erano iniziati a studiare nel dettaglio anche gli aspetti genetici (si ritiene che nel 50% dei casi la malattia sia ereditaria) così come il possibile ruolo di fattori esterni come la dieta e alcuni agenti chimici. L’atmosfera stava quindi decisamente cambiando.

LE PRIME SCOPERTE - In quegli anni è stato inizialmente descritto il ruolo di almeno tre tipi di cellule del sistema immunitario grazie a studi dettagliati sul sangue e sul liquido peritoneale.

I linfociti cosiddetti Natural Killer, o NK, che di solito neutralizzano efficacemente le cellule estranee, nelle pazienti sono meno numerosi e meno potenti. Di recente si è scoperto che, rispetto a quelli delle donne senza endometriosi, hanno meno recettori che ne permettono l’attivazione, e più recettori che di fatto li silenziano e li inibiscono.

Anche i neutrofili, un’altra classe di cellule immunitarie che, di solito, sono tra i primi a intervenire, inglobando ed eliminando il tessuto estraneo, nelle pazienti non lavorano come ci si aspetterebbe. Inoltre secernono grandi quantità di un fattore di crescita specifico per i vasi sanguigni, il vascular-endothelial growth factor VEGF, che forse alimenta la formazione di nuovi vasi appunto, che aiutano la massa a crescere grazie all’apporto di sangue. Inoltre, non muoiono come fanno di solito: restano vivi più a lungo, continuando a secernere fattori di crescita e ad attirare altri neutrofili verso la lesione.

Infine anche i macrofagi, che di solito intervengono dopo i neutrofili per ripulire l’ambiente dai detriti, nelle pazienti non lo fanno. Piuttosto, alimentano un’infiammazione che si amplifica anche a causa del rilascio di sostanze che, a loro volta, sostengono i vasi.

Cercando di capire che cosa succedeva nelle primissime fasi, nel 2017 Burns dimostrò che, nelle prime ore dopo il trapianto di cellule uterine, prima ancora dell’attecchimento, la pelvi era invasa da macrofagi e neutrofili. Entro 72 ore, le prime masse si erano già insediate, richiamando a sé nuovi vasi sanguigni, pur essendo gli animali riceventi quasi del tutto privi di estrogeni. Il ruolo delle cellule immunitarie sembrava quindi davvero fondamentale, e precedente quello degli ormoni, che sembrava iniziare solo dopo le prime 72 ore. Il processo sembrava quindi essere in due fasi, e spiegava perché certe donne non rispondono affatto alla terapia ormonale. Probabilmente, sono ancora nella prima fase, quando gli ormoni non hanno un ruolo.

A quel punto Burns si concentrò sui neutrofili, piuttosto trascurati dagli studi perché difficili da mantenere in vita, e su materiale che permettesse di fare a meno dei modelli animali: il sangue mestruale di persone con e senza endometriosi, chiamato effluente mestruale o ME perché, appunto, diverso per composizione dal sangue, più complesso, e sempre contenente frammenti di tessuto endometriale sfaldato, raccolto con coppette al silicone.

Il confronto ha fatto emergere notevoli differenze tra malate e non, tra le quali il calo drastico dei linfociti NK, che potrebbe diventare un marcatore per una diagnosi non invasiva. Inoltre, al momento sono in studio le differenze nell’espressione di numerose proteine e di RNA, per giungere a un test affidabile.

Per quanto riguarda i neutrofili, gli ultimi dati pubblicati da Burns confermano che, quando c’è la mestruazione retrograda, ci sono anche più neutrofili, e che questi stimolano la formazione di vasi, e non muoiono dopo poche ore, come ci si aspetterebbe. Ci sono state quindi conferme a tutto ciò che era stato visto nei modelli animali, che hanno già portato alle prime sperimentazioni cliniche di due possibili terapie.

Un’azienda cinese chiamata Hope Medicine ha riportato dati positivi sul dolore di pazienti trattate con un anticorpo monoclonale chiamato HMI-115, che agisce contro l’ormone prolattina, che attrae i neutrofili, favorendo il processo dell’endometriosi.

Un’altra azienda cinese, la Chugai Pharmaceuticals, ne sta sperimentando un altro, chiamato AMY 109 e diretto contro l’interleuchina 8, una molecola proinfiammatoria attratta dalle lesioni. I test sui primati hanno mostrato una diminuzione delle cicatrici e quelli sulle prime donne che esso è sicuro e ben tollerato; al momento è in corso la fase 2 della sperimentazione, per valutare l’efficacia.

Altri studi stanno sperimentando gli inibitori di checkpoint utilizzati nei tumori, con l’idea di ripristinare le corrette funzioni immunitarie delle NK, mentre l’Università di Edimburgo sta per partire con la sperimentazione di un farmaco chiamato nibrozetone, diretto a ripristinare la corretta funzionalità dei macrofagi.

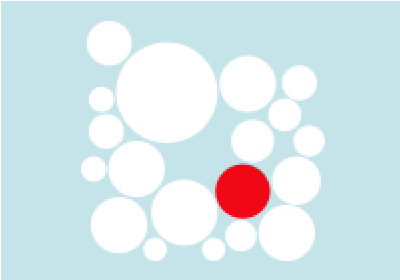

Infine, gli ultimi studi di Burns, con dati di 30 donne, hanno fatto emergere un ulteriore tratto sorprendente dei macrofagi: quelli delle donne malate presentano ampie zone chiare (vacuoli) e hanno nuclei diversi, a quattro, cinque e talvolta più lobi, mentre quelli delle donne sane al massimo hanno due lobi. Si profila quindi la possibilità di un test esclusivamente ottico, per il quale l’università della Burns ha già depositato la richiesta di brevetto.

Se tutto fosse confermato (e sono necessarie almeno altre 200 donne), sarebbe una rivoluzione: basterebbe un po’ di fluido mestruale e l’esame sarebbe semplicissimo, economico e più che rapido.

Ma al momento tutto è a rischio: dopo anni di sostegno, gli ultimi finanziamenti degli NIH sono terminati a giugno, e al momento non sono stati rinnovati. E i tagli del 40% richiesti da Trump non fanno sperare in una soluzione positiva. Oggi meno di un progetto su dieci viene finanziato. Un esempio del disastro che sta avvenendo in quella che per decenni è stata la comunità scientifica di gran lunga più importante del mondo, le cui ripercussioni si faranno sentire per anni nella ricerca mondiale, e che nessuno sa come fermare.

Oggi Burns impiega tutto il suo tempo o quasi a cercare finanziamenti.

Data ultimo aggiornamento 13 ottobre 2025

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco