PERCEZIONE ARTISTICA

Che cosa possa trasformare un dipinto in

capolavoro lo spiegano i frattali di Pollock

Che cosa definisce un artista tale, in particolare un pittore? E che cosa rende le sue opere dei capolavori? Il modo con cui unisce il colore alla tela? La personalità? Ancora: la stessa opera acclamata come capolavoro potrebbe essere dipinta anche da un bambino? Per rispondere a queste domande, i ricercatori dell’Università della California di Santa Barbara hanno fatto ricorso alla fisica, in uno studio lanciato nel 2002, poi ripreso nel 2018 e giunto ora a conclusione con la pubblicazione su Frontiers in Physics.

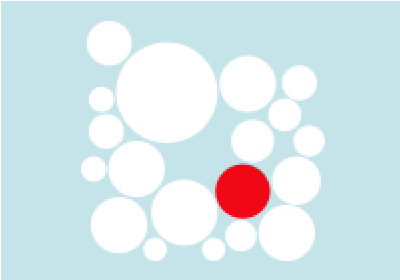

Nello specifico, gli autori hanno reclutato 18 bambini di età compresa tra i quattro e i sei anni, che attraversano uno specifico stadio dello sviluppo biomeccanico del corpo (delle braccia, delle mani ma anche di tutto il resto) e 34 adulti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, e li hanno fatti dipingere alla maniera di Jackson Pollock, uno dei principali artisti del Novecento, celebre per i suoi quadri realizzati con macchie di colore. Quindi, in tutte le tele, hanno analizzato due tipi di parametri: la frattalità, ossia la frequenza di motivi ripetuti (la frattalità caratterizza la natura, per esempio nei disegni delle ali delle farfalle o nelle infiorescenze dei cavoli), che definisce la distribuzione della vernice nello spazio, e la scala in cui essa si realizza, e la lacunarità, ossia i vuoti tra le zone ricche di colore.

Hanno così scoperto che adulti e bambini dipingono con caratteristiche in gran parte differenti. I primi lo fanno con densità di colore maggiori e con traiettorie più ampie, che costituiscono la struttura dell’opera. I bambini tracciano linee più sottili, motivi più piccoli, con spazi vuoti più grandi, con traiettorie più semplici e monodirezionali, che cambiano meno spesso rispetto a quanto non si verifichi negli adulti. In parte tali differenze potrebbero essere motivate da quelle nello sviluppo biomeccanico e a quelle nello sviluppo cognitivo.

Analizzando poi la piacevolezza dell’opera, gli autori hanno capito che i lavori percepiti come più gradevoli sono quelli con più spazi tra le macchie di colore e con frattali meno complessi, cioè quelli che si avvicinano di più alla pittura infantile. Probabilmente, hanno spiegato, ciò ha una motivazione evoluzionistica: quando decifriamo i frattali in natura proviamo piacere, perché comprendiamo il mondo che ci circonda. Lo stesso si ripropone con le opere artistiche.

Infine, analizzando il “Numero 14” di Pollock hanno scoperto che rientrava nelle modalità dell’adulto, ma solo in parte. Il suo esprimere un carattere anche infantile potrebbe spiegare il suo straordinario successo.

A.B.

Data ultimo aggiornamento 27 novembre 2025

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco