OCCHI

Cheratocono, ecco quando può essere trasmesso ai figli

di Silvia Soligon

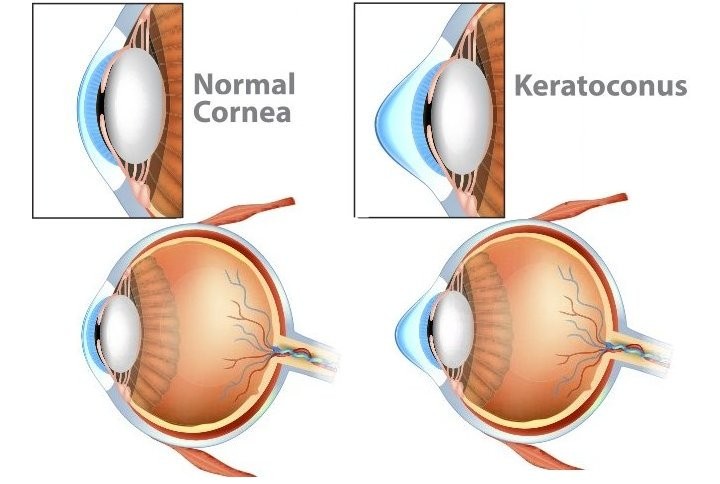

La cornea si deforma, si assottiglia e si indebolisce. Nei casi più gravi può addirittura perforarsi o cicatrizzarsi, con gravi conseguenze per le capacità visive. È il cheratocono, una patologia dalle cause multifattoriali in cui la genetica può giocare un ruolo determinante. I dati riguardanti la sua prevalenza (cioè il numero totale di casi nella popolazione) sono molto variabili a causa di fattori come le caratteristiche delle popolazioni studiate, gli esami diagnostici effettuati e la carenza di Registri Epidemiologici dedicati. Si tratta di un disturbo curabile? Quali sono i suoi sintomi? Ne abbiamo parlato con Luciano Quaranta, professore Ordinario di Oftalmologia all’Università degli studi di Pavia e Direttore della U.O.C. Oculistica della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico di Pavia, vero e proprio punto di riferimento per le patologie gravi della cornea (la banca degli occhi “F. Trimarchi” del policlinico pavese gestisce infatti ogni anno oltre 1.500 cornee destinate ai trapianti).

LE CAUSE. Come accennato, i geni svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di questa patologia. Tuttavia, solo in una percentuale variabile tra il 10 e il 14% dei casi è stata registrata una familiarità di tipo autosomico dominante (questo il termine tecnico): ciò significa che nel 10-14% dei casi la patologia viene trasmessa dai genitori ai figli tramite un gene non associato ai cromosomi sessuali, ed è sufficiente che uno solo dei due genitori ne sia portatore perché il figlio erediti il problema. «Se uno dei genitori è affetto - spiega il professor Quaranta - la probabilità che la patologia si sviluppi anche nel figlio è di circa un caso su 20». Ad oggi non si conosce una mutazione genetica che, da sola, causi il cheratocono. «Sebbene ancora non pienamente accertato - continua Quaranta - è ipotizzabile che la malattia sia il risultato di alterazioni di più geni, sui quali intervengono dei fattori ambientali». Per di più, aggiunge l’esperto, «il 90% dei casi sono sporadici, cioè senza correlazioni genetiche». Nonostante ciò, «esistono forme familiari con una percentuale riportata in letteratura tra il 6 e il 23% e concordanza fra gemelli monozigoti». Nei parenti di primo grado di pazienti affetti, la prevalenza del cheratocono è pari al 3,34%, «da 15 a 67 volte più elevata rispetto alla popolazione generale».

I SINTOMI. «In molti casi - spiega Quaranta - il cheratocono è una condizione che senza visite oculistiche passa inosservata. Il paziente non ha disturbi, e spesso non è richiesto nessun tipo di trattamento». La patologia può addirittura rimanere asintomatica per tutta la vita. In questi casi la vista non viene compromessa, o al limite si manifesta con un difetto di rifrazione correggibile con semplici occhiali. «In altri casi, invece - aggiunge Quaranta - la patologia si fa più manifesta». Anche nei casi evolutivi, le fasi iniziali potrebbero non essere associate a sintomi, ma non mancano le situazioni in cui si avvertono problemi di vista di entità variabile. La fase evolutiva terminale (quando viene raggiunta) si manifesta invece in modo acuto. «Lo sfiancamento eccessivo della cornea determina una “rottura” degli strati corneali che porta poi a una cicatrizzazione, con conseguente importante calo della vista».

LA DIAGNOSI. Lo sfiancamento corneale insorge durante la pubertà. Per diagnosticarlo l’oculista utilizza sia strumenti semplici come il microscopio, sia tecnologie in grado di analizzare in modo più approfondito le caratteristiche della cornea. «Ad oggi - dice Quaranta - sono fondamentali le tecniche topografiche, tomografiche e pachimetriche, strumenti con i quali è possibile valutare curvatura e spessore della cornea del paziente al fine di individuare, studiare e seguire nel tempo cheratoconi di varia entità». Secondo Quaranta, «sarebbe opportuno che i figli che hanno genitori o familiari con cheratocono si sottoponessero precocemente ad accertamenti di screening per escludere la presenza della malattia, soprattutto in età pre-adolescenziale e successivamente con controlli periodici». E per quanto riguarda invece i test prenatali? «La diagnostica genetica, sulla base delle attuali conoscenze, non è ancora da considerare essenziale per la diagnosi di cheratocono».

LE CONSEGUENZE. Il cheratocono può evolvere in modo più o meno variabile. «Può aggravarsi durante la crescita staturale e anche oltre, fino ai 40 anni di età circa, ma è frequente allo stesso modo riscontrarne una sostanziale stabilità lungo tutto l’arco della vita» - dice Quaranta. Una così ampia variabilità nella tendenza a progredire fa sì che le sue conseguenze siano molto variabili e poco prevedibili, a meno che non ci si sottoponga a controlli periodici. I controlli, sottolinea Quaranta, «sono fondamentali in questi casi, e devono essere effettuati a cadenze regolari, soprattutto durante l’adolescenza».

I TRATTAMENTI. Purtroppo il cheratocono non è una patologia da cui sia possibile guarire, ma grazie alla diagnosi precoce e alle nuove strategie terapeutiche a disposizione è possibile convivere, nella maggior parte dei casi, con questa condizione, senza particolari problemi o impedimenti. «Come accade per tanti problemi di salute - aggiunge Quaranta - in genere più la diagnosi è precoce, più è possibile al clinico avere armi a disposizione per contrastare la malattia. Questo è uno dei tanti motivi per cui è fondamentale effettuare visite oculistiche durante l’infanzia e l’adolescenza». La terapia, poi, è su vari livelli. «Negli stadi iniziali consiste nel tentativo di rallentare la progressione del cheratocono eliminando il fattore di rischio evolutivo principale, che è il continuo sfregamento degli occhi dato da allergia, e laddove possibile effettuando irraggiamenti detti “cross-linking”. Nei casi stabili, la terapia consiste, invece, nel garantire la migliore visione possibile (con occhiali o lenti a contatto)». Proprio a proposito delle lenti a contatto, Quaranta sottolinea che non ne esiste un tipo in grado di limitare la progressione della patologia. «Gli studi - spiega - hanno escluso qualsiasi possibilità di contenimento “meccanico" dello sfiancamento corneale. Le lenti a contatto hanno l’unico fine di permettere la migliore visione possibile per il paziente».

Infine, i casi più gravi e tardivi possono richiedere un intervento chirurgico sulla cornea. Fra i possibili interventi di cui si potrebbe finire per aver bisogno è incluso il trapianto di cornea: un buon motivo, insieme al rischio di cecità da cicatrizzazione corneale, per non sottovalutare la situazione e sottoporsi ai controlli periodici raccomandati dall’esperto.

Data ultimo aggiornamento 10 settembre 2019

© Riproduzione riservata | Assedio Bianco